Filosofo peripatetico e “padre della botanica”, Teofrasto (in greco antico: Θεόφραστος – 371 a.C / 287 a.C.) è celebre per i suoi due trattati sulla scienza delle piante, ma è meno noto il suo contributo allo studio delle terre coloranti, dei minerali pigmentari e dei processi naturali che stanno alla base della produzione di materiali come la calce. Nel suo Perì líthon (“Sulle Pietre”), Teofrasto indaga origine, proprietà e usi di una serie di rocce e terre, gettando le basi per la mineralogia e influenzando – seppure indirettamente – le tecniche decorative e architettoniche dell’antichità.

Teofrasto – Breve Biografia

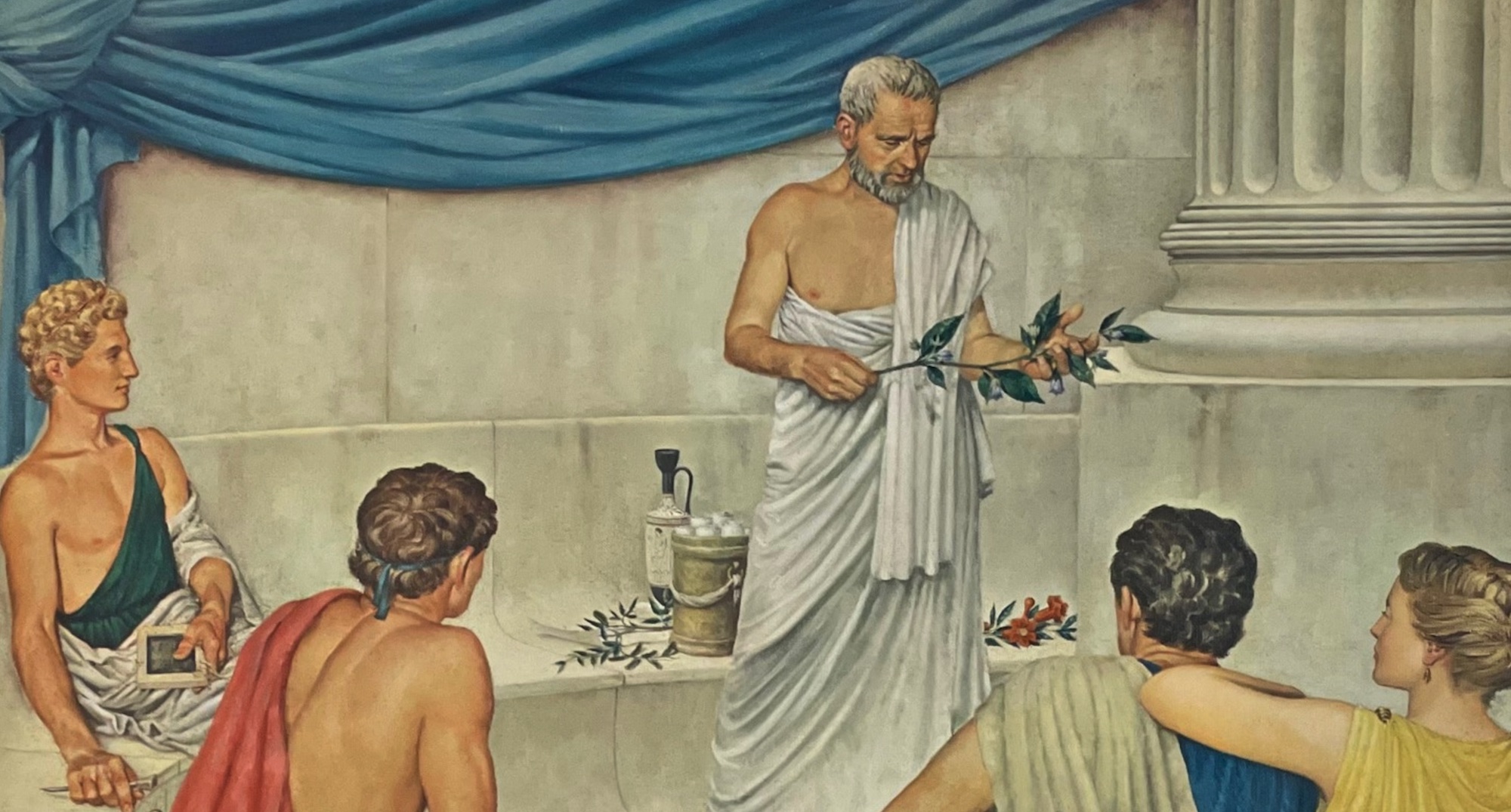

Teofrasto nacque a Eresos, sull’isola di Lesbo, in un contesto culturale vivace, dove già da giovane si distinse per curiosità verso il mondo naturale. Varcò le porte dell’Accademia di Platone ancora in gioventù, acquisendo una formazione filosofica rigorosa, ma fu al Liceo di Aristotele che trovò la sua vera vocazione. Al fianco del suo maestro, partecipò alle esplorazioni botaniche lungo le coste dell’Egeo, raccogliendo campioni di piante mai descritte prima e studiando le loro virtù curative.

Quando Aristotele si ritirò da Atene, Teofrasto – grazie alla stima di un intero ambiente intellettuale – prese le redini del Liceo, trasformandolo in un laboratorio di osservazione continua: i cortili si riempirono di siepi, di erbarî e di pietre raccolte in ogni angolo del mondo mediterraneo. Non limitò la sua erudizione alla sola botanica: filosofi, medici e artisti venivano a consultarlo su questioni che spaziavano dall’etica agli aspetti pratici della costruzione, perché sapeva unire una prosa chiara a una competenza applicata. Tra i suoi discepoli emerse il commediografo Menandro, ai cui dialoghi si dice abbia ispirato precisione e vivacità di dettagli, e Strato di Lampsaco, che ne proseguì l’eredità a capo della scuola dopo la sua morte, intorno al 287 a.C. Alla sua sepoltura, l’intera città di Atene si raccolse in un commosso tributo: il popolo riconobbe in lui non solo uno studioso, ma un maestro capace di scrutare la natura per trasmettere un sapere accessibile a tutti, fondamento di scienze che ancora oggi portano la sua impronta.

Teofrasto – Le Opere

Dopo aver raccolto l’eredità di Aristotele, Teofrasto si dedicò a redigere opere che spaziano dalla botanica alla mineralogia, dall’etica alla storia naturale. I suoi due volumi principali sulla botanica – Enquiry into Plants e On the Causes of Plants – furono studi pionieristici, in cui descriveva oltre seicento specie vegetali, ne osservava il ciclo di vita e ne interpretava i fattori ambientali. Al contempo, compose dialoghi di carattere etico e politico (oggi perduti o frammentari) e un’opera di geografia fisica il cui titolo ci è ignoto.

Si tramandano aneddoti sul rigore di Teofrasto: si dice che organizzasse spedizioni lungo le coste dell’Egeo con carri carichi di campioni, che catalogasse piante e minerali con cura maniacale e che rifiutasse doni di studiosi stranieri fino a quando non potesse verificarne personalmente la provenienza e la qualità. Il suo fu un metodo “sul campo” che mescolava l’osservazione quotidiana alla riflessione teorica, segnando il passaggio dal sapere filosofico generale a un sapere specialistico e pratico. Tutto questo ricorda molto i “metodi” che adotterà Plinio Il Vecchio qualche secolo più tardi.

Introduzione a De Lapidibus

In questo contesto nasce il Perì líthon, “Sulle Pietre”, l’unico trattato di Teofrasto interamente conservato. L’opera si apre con una classificazione dei minerali secondo il colore, la durezza e il luogo di estrazione, e prosegue illustrando proprietà, origini e impieghi di rocce e terre. Non è un manuale per muratori o pittori, ma piuttosto un’indagine naturalistica: l’intento è capire “che cosa sono” queste pietre e “da dove vengono”, per fornire a filosofi, estetisti e tecnici una mappa del regno minerale che sostiene le costruzioni, le decorazioni e persino alcuni rimedi medici.

Ocre Gialle e Rosse

Teofrasto dedica ampio spazio alle terre ocra, distinguendo nettamente l’óchra gialla dell’Attica dalla più ricca miltonrossa di Sinope. La prima, diffusa e facilmente lavorabile, serviva a rivestire le mura domestiche in modo economico; la seconda, rara e dal tono più intenso, veniva riservata a scopi cerimoniali o decorativi in edifici pubblici. Egli ne descrive la granulometria, il comportamento al contatto con l’acqua – che ne fa emergere la carica di ferro – e la capacità di mantenere la brillantezza in ambienti umidi, rendendola un pigmento “tuttofare” per l’antica pittura murale.

Cinabro

Il cinabro, solfuro di mercurio di color rosso sgargiante, compare nel testo come pigmento prezioso, proveniente in gran parte da miniere spagnole. Teofrasto registra la sua lucentezza e la difficoltà di reperimento, notando come il cinabro – oltre ad abbellire affreschi e statuette – fosse talvolta impiegato in piccoli dosaggi nei sigilli cerimoniali o nei cosmetici, sebbene ammonisca sulla sua tossicità se inalato in forma di polvere fine.

Malachite

Già il solo nome “malachite” (dal greco malakhē, “malva”) suggerisce il colore di questa pietra: un verde brillante, frutto di rocce di rame alterate. Teofrasto ne studia la friabilità e la resa cromatica: polverizzata, la malachite dava vita a tinte capaci di resistere alla luce solare e all’umidità, impieghi che si ritrovano in cornici decorative di templi e statue. Non tralascia infine la tradizione farmacologica, segnalando usi topici per alleviare infiammazioni cutanee, a conferma della sua natura polivalente.

Blu Egizio

Nel capitolo 55 del Perì líthon, Teofrasto nomina il pigmento chiamato “kyanós aigyptios” (κυανὸς ἀιγύπτιος), letteralmente “blu egizio”, sottolineandone l’importazione dall’Egitto e il carattere pregiato. La sua menzione, in un’opera datata al IV secolo a.C., è la più antica attestazione scritta di questo pigmento ceramico, ottenuto dalla fusione di sabbia silicea, sali di sodio e scaglie di rame in un forno, tecnica che sarebbe rimasta segreta fino all’età tardoantica.

Teofrasto e la Calce: Il Primo Sguardo alla Pietra e al Fuoco

In chiusura del suo trattato, Teofrasto descrive il fenomeno che oggi riconosciamo come calcinazione della pietra calcarea: osserva come alcune rocce, sottoposte al fuoco, “perdano peso e si riducano in polvere”, e come questa polvere, a contatto con l’acqua, riprenda una consistenza plastica. Non entra in formule né proporzioni, ma è il primo a mettere per iscritto l’idea che una roccia possa trasformarsi in un materiale da “modellare” – anticipando di secoli la diffusione della calce viva e della sua applicazione nelle murature e negli intonaci dell’architettura romana.

Fatti e Curiosità su Teofrasto

- Il “blu egizio” produce quattro tonalità diverse

Secondo Teofrasto, la grana del pigmento determina quattro variazioni cromatiche: le particelle più fini generano un azzurro chiarissimo, mentre quelle più grosse danno un blu cupo. Questa distinzione è stata confermata da analisi moderne su campioni provenienti da Kifissia (Attica), dove i ricercatori hanno isolato cuprorivaite pura (il cosiddetto “egyptios kyanos”) e ne hanno distinto le diverse frazioni granulometriche. - Il psimythion per il teatro antico

I piccoli dischi di “lead white” rinvenuti nella necropoli del Kerameikos (Atene) risalgono al IV secolo a.C. e coincidono con la descrizione di Teofrasto: attori teatrali utilizzavano queste tavolette di psimythion, ottenute in soli dieci giorni di esposizione di un mattone di piombo ai vapori di aceto, per tingersi il viso di bianco negli spettacoli. - Precursore della mineralogia applicata

La sua descrizione dei processi di cottura e ri-idratazione delle rocce calcaree anticipa di secoli i trattati tecnici sulla calce di Vitruvio. - Geografia dei colori

La distinzione tra ocra attica e ocra sintetica sottolinea il valore economico e simbolico attribuito alle terre coloranti, che venivano selezionate in base alla longevità del pigmento piuttosto che alla semplice disponibilità locale. - Interesse medico-cosmetico

Alcuni minerali-pigmento, come il psímuthion, erano usati non solo in pittura ma anche in preparazioni cosmetiche e medicinali, mostrando l’interconnessione tra arti, architettura e scienze della salute nell’antichità.

Legami con Plinio il Vecchio e Vitruvio

Plinio il Vecchio riconosce Teofrasto come fonte primaria sia in botanica sia in mineralogia. Nella prefazione della Naturalis Historia, Plinio elenca Teofrasto tra i principali autori greci da cui ha tratto informazioni sui minerali e le materie coloranti, traducendo in latino passi del De Lapidibus e valorizzando la classificazione teofrastiana dei pigmenti.

Vitruvio, pur non citando esplicitamente Teofrasto, mostra nell’Libro VII di De Architectura una trattazione dei coloranti e delle terre coincidente nei termini e nelle categorie con quelle di Teofrasto. I paragrafi vitruviani sulle ocra, sul cinabro e sui leganti naturali riprendono la stessa distinzione geo-chimica che l’autore peripatetico aveva codificato più di tre secoli prima, segno di un’influsso indiretto sulla scienza dei materiali architettonici.

Conclusioni – Il Lascito di Teofrasto

In definitiva, l’opera di Teofrasto ci mostra come la distinzione tra scienza e arte fosse per i Greci un artificio; i suoi studi su minerali e pigmenti nascono da un desiderio di comprendere la “natura parlante” delle pietre, per poi tradurla in pratiche concrete, dalla pittura murale alle costruzioni idrauliche. Questo connubio filosofico-pratico trova eco nei grandi maestri successivi: Plinio il Vecchio, che riprese la sua classificazione dei colori e dei leganti per arricchire la Naturalis Historia, e Vitruvio, che applicò quei saperi alle proporzioni e ai materiali dell’architettura romana.

I Romani elaborarono le sue osservazioni trasformando terre e minerali in ocra per rivestimenti urbani, in malachite e cinabro per affreschi e ornamenti, e in calce idraulica per strutture che ancora oggi sfidano i millenni. Nei secoli, quelle stesse tecniche – rivalutate durante il Rinascimento da artisti come Leonardo da Vinci e Palladio – hanno continuato a evolvere, passando per le botteghe medievali e le sperimentazioni rinascimentali fino alle sperimentazioni contemporanee.

Oggi, mentre la bioedilizia riscopre intonaci a base di calce e pigmenti minerali per ridurre l’impatto ambientale e restituire agli spazi una qualità salubre, il lascito di Teofrasto si rivela ancora straordinariamente attuale. Imparare dai suoi scritti significa scegliere materiali locali, coltivarli in sinergia con il paesaggio e utilizzarli secondo un’etica di durata e sostenibilità. Così, la sua lezione – che fonde l’osservazione empirica con la visione filosofica dell’abitare – continua a guidare chi, nel XXI secolo, desidera costruire e colorare il mondo con la medesima cura con cui i suoi contemporanei osservavano una pietra o una foglia, aprendosi alla bellezza autentica delle risorse naturali.

Sorgenti a Approfondimenti: perseus.tufts.edu – britannica.com – researchgate.net – ohiostatepress.org – journals.openedition.org – mineralogicalrecord.com – topostext.org

foto: studiahumanitatispaideia.blog – blog.jet2.com – wikipedia.org