La pittura murale, sin dai suoi albori, ha richiesto non soltanto una profonda conoscenza dei materiali, ma anche un rigoroso controllo della preparazione grafica che precede la stesura dei colori. In questo contesto, la sinopia – la terra rossa estratta dai giacimenti di Sinope e di altre regioni mediterranee – assunse un duplice ruolo, diventando al tempo stesso pigmento e strumento di progetto. La sua resa cromatica calda e duratura la rese ideale per definire con chiarezza i disegni preliminari sull’intonaco grezzo, offrendo agli artisti il necessario contrasto sullo sfondo chiaro dell’“arriccio”.

Le sinopie, ossia i tracciati grafici realizzati in sinopia direttamente sull’intonaco, rappresentano un patrimonio invisibile all’occhio dello spettatore odierno, ma fondamentale per comprendere il processo creativo degli antichi maestri. Grazie all’aderenza perfetta all’intonaco fresco e alla stabilità del pigmento, questi disegni sopravvivono spesso ai secoli, testimoniando ripensamenti, varianti compositive e fasi di lavoro che sarebbero andate altrimenti perdute.

Origine e Storia del Rosso Sinopia

Verso la metà del VII secolo a.C. la città di Milet, sulla costa ionica dell’Anatolia, decise di fondare nuovi insediamenti per controllare il commercio sul Mar Nero. Intorno al 630 a.C., un primo gruppo di coloni milesi – artigiani, mercanti e piccoli proprietari – sbarcò sulla punta dell’odierna penisola di Sinop. Scelsero quel promontorio roccioso perché offriva un porto naturale riparato e un facile accesso alle rotte verso Crimea e Ponto. In breve tempo, Sinope divenne emporio di scambi: dalla città partivano navi colme di cereali, legname e metalli, mentre sulle banchine arrivavano anche schiavi e pigmenti grezzi. Come abbiamo definito il Bangara l’ocra rosso del Giappone il Sinopia può essere definito l’ocra rosso della Turchia

Accanto a questi traffici più noti, un’altra risorsa rese celebre questo angolo di Anatolia: le sue terre rosse. I giacimenti alle spalle della città fornivano una polvere di ematite di straordinaria purezza. Già in epoca romana quei terreni venivano raccolti, vagliati sommariamente e imbarcati verso grandi centri come Alessandria e Roma, dove si procedeva a una macinatura finissima. Il nome “sinopia” finì così per indicare non solo quel pigmento, ma l’intera grammatica grafica dell’affresco.

Nei secoli medievali, gli artigiani arabi e bizantini raccomandavano espressamente la “terra di Sinope” per i disegni preparatori: garantiva un rosso caldo, stabile alla luce e capace di aderire perfettamente all’intonaco. Oggi, l’analisi mineralogica delle sinopie staccate dal Camposanto di Pisa conferma in molti casi la presenza di tracce proprie delle cave pontiche, un segno tangibile di rotte commerciali antichissime.

Altri Luoghi d’Estrazione del Rosso Sinopia

- Anatolia settentrionale: aree intorno a Kastamonu e Boyabat, da cui provenivano terre ricche di ematite.

- Italia centro-settentrionale: presso le colline umbre tra Assisi e Spoleto, così come nell’alto Lazio (Civitavecchia) e lungo le pendici appenniniche toscane, dove argille ferrose davano tonalità calde e compatte.

- Spagna meridionale: nei pressi di Jaén e Almadén, noti per le miniere di ferro e mercurio, si ricavavano terre di sinopia di ottima qualità.

Preparazione Tradizionale del Rosso Sinopia

Il pigmento di sinopia nasce da una serie di gesti artigianali, tramandati per secoli. Dopo aver fatto essiccare al sole i blocchi di terra rossa – in modo da ridurre l’umidità – i cavatori spezzavano la materia con mazze di pietra, fino a ottenere frammenti grossolani. Questi venivano raccolti e setacciati, separando con cura i granelli più fini.

Il cuore della lavorazione consisteva nella macinatura: a mano, con mortai o mulini rudimentali, si riduceva il materiale a una polvere finissima, indispensabile per una resa omogenea sul muro. A volte si effettuava un ultimo lavaggio in acqua, utile a eliminare tracce di sabbia o impurità leggere, seguito da un’ultima fase di asciugatura.

Il risultato era una polvere dal rosso caldo, densa e pronta all’uso: mescolata con acqua o con leganti naturali (caseina, latte di fico), diventava il tratto inconfondibile delle sinopie, quel disegno preparatorio che guidava il pennello dell’artista sull’intonaco fresco.

La Tecnica delle Sinopie

La creazione di una sinopia inizia già con la stesura dell’intonaco grezzo, chiamato “arriccio”, una superficie volutamente ruvida e ancora leggermente umida, pronta ad accogliere il rosso intenso del pigmento. In questa fase preliminare, l’artista mescola la polvere di sinopia con acqua o un legante leggero, ottenendo una tinta fluida e ben visibile contro il fondo grigio. Il disegno prende forma con tratti sicuri e decisi: sagome di figure, prospettive architettoniche e dettagli più minuti emergono dalla parete come un abbozzo a matita, ma con la forza materica della terra. Quando il progetto nasce da un cartone preparatorio, il percorso può avvalersi dello “spolvero”: il maestro foro il disegno su carta, lo appoggia alla parete e, passando la polvere rossa attraverso i fori, trasferisce con precisione il contorno dell’immagine.

Durante l’esecuzione, il pittore spesso corregge e integra con leggere variazioni: un braccio che cambia angolazione, una mano che si piega diversamente, un elemento architettonico che si sposta. Queste modifiche avvengono direttamente sull’arriccio, prima che la superfice si asciughi, in un dialogo continuo tra idea e materia. Solo a questo punto si procede alla seconda mano di intonaco, più fine e levigata, sulla quale verrà applicato il colore “a fresco”. Il disegno in sinopia resta allora nascosto sotto gli strati cromatici, ma continua a guidare il pennello con la sua traccia rossa, invisibile agli occhi del visitatore ma imprescindibile nel processo creativo. Grazie a questa pratica, ogni affresco conserva in sé non solo il capolavoro visibile, ma anche la memoria dei gesti iniziali che ne hanno tracciato lo scheletro progettuale.

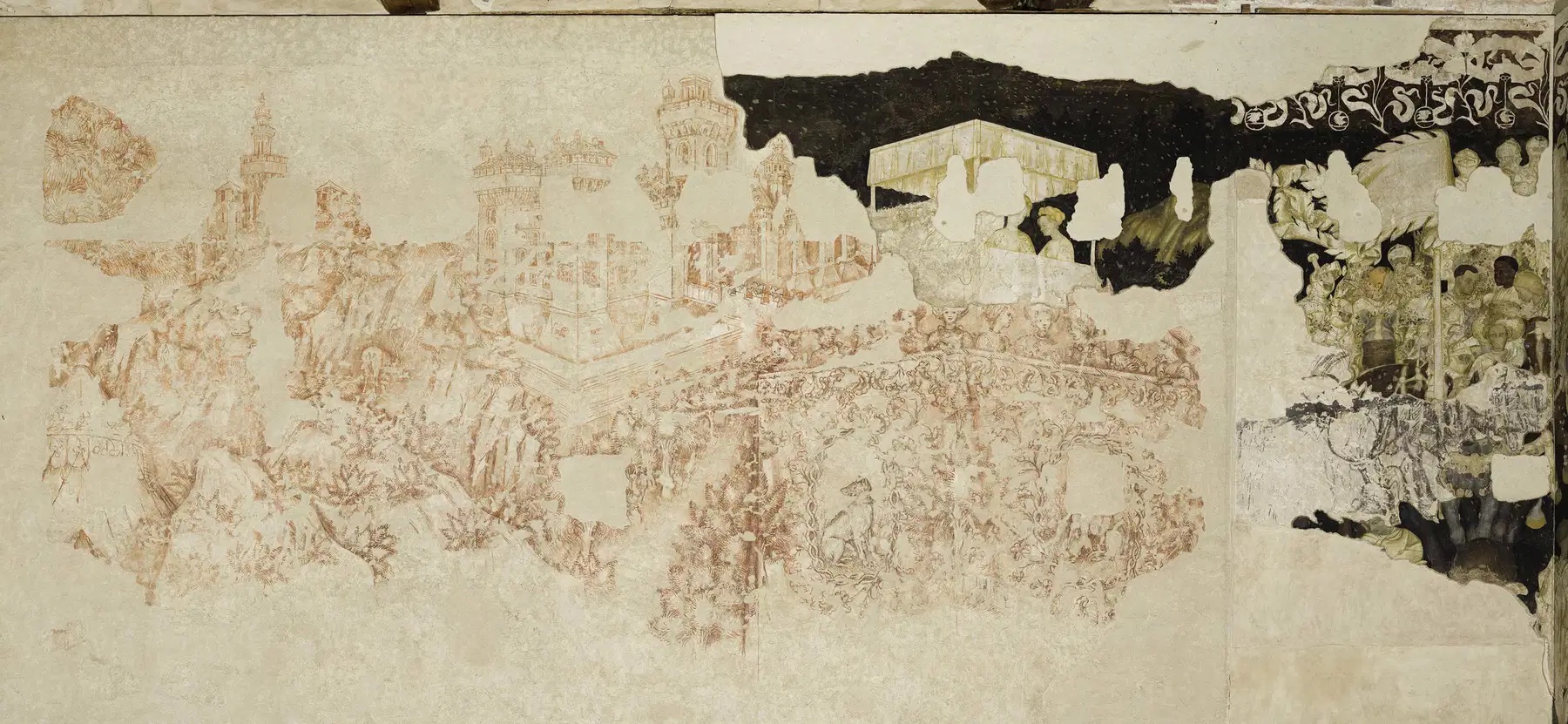

Sinopie Perfettamente Visibili del Torneo Dei Cavalieri di Pisanello (1430-1433) – Mantova, Palazzo Ducale

Esempi Celebri di Sinopie

- Camposanto Monumentale, Pisa

Artisti: Francesco Traini e Buonamico Buffalmacco

Le sinopie dei grandi cicli del XIV secolo, distaccate e oggi esposte nel Museo delle Sinopie, mostrano in rosso vivo scene come il “Trionfo della Morte” e la “Crocefissione”. La loro conservazione ha permesso di studiare varianti e ripensamenti compositivi tipici del gotico pisano . - Cappella Brancacci, Firenze

Artisti: Masaccio e Masolino da Panicale

Durante i restauri degli anni ’80 sono riemerse le sinopie di due semilunette sulle pareti laterali, attribuite al giovane Masaccio e al suo maestro Masolino. Questi schizzi preparatori offrono preziosi indizi sulla gestazione del ciclo “La Cacciata dal Paradiso” e del “Pentimento di San Pietro” - Chiostro Verde di Santa Maria Novella, Firenze

Artista: Paolo Uccello

Nei restauri condotti tra 2011 e 2014 sono stati recuperati i cartoni a “terra verde” e alcune tracce di sinopie, in particolare nella lunetta “Creazione e Peccato originale”. Pur non visibili in permanenza sul muro, queste pre-bozze sono documentate negli archivi della soprintendenza e testimoniano la tecnica monocroma inaugurata da Uccello - Palazzo Ducale di Mantova

Artista: Pisanello

Nel Palazzo Ducale di Mantova, le sinopie di Pisanello, risalenti al suo lavoro per la Camera degli Sposi, sono state ben conservate. Questi disegni preparatori offrono uno spunto importante sulla preparazione delle composizioni pittoriche dell’artista, che utilizzava il rosso di Sinope per delineare le figure prima di applicare i colori definitivi. Le sinopie sono visibili in vari restauri effettuati nel Palazzo, permettendo ai visitatori di apprezzare il processo di progettazione e il passaggio dalla bozza iniziale all’affresco finito.

Il Rosso Sinopia nell’Arte Murale Decorativa

La sinopia, oltre a essere impareggiabile come pigmento preparatorio per l’affresco, vantava un’altra virtù fondamentale: la perfetta compatibilità con la calce. Essendo composta principalmente da ossido di ferro naturale, il suo comportamento chimico non interferiva con il processo di carbonatazione dell’intonaco. Ciò significava che, una volta applicata a secco – mescolata semplicemente con acqua o con un legante leggero – la sinopia aderiva al muro senza formare tensioni o fessurazioni, restando viva e inalterata nel tempo.

Questa caratteristica rese il rosso di sinopia particolarmente adatto anche alla decorazione murale in senso stretto: non solo bozzetti nascosti, ma fregi, cornici e motivi ornamentali realizzati direttamente sulle pareti di sale e cortili. La sua resa opaca e calda, unita alla stabilità del minerale, permise ai maestri di rendere eleganti disegni geometrici, nastri floreali e semplici fasce di colore in contesti sia sacri sia laici.

Il Rosso di Sinope Ieri, Oggi e Domani

La sinopia è molto più di un semplice pigmento rosso: è una traccia viva della storia dell’arte, un filo sottile che lega l’ingegno degli antichi al nostro sguardo contemporaneo. Come polvere di ossido di ferro, ha attraversato secoli di pittura murale, lasciando dietro di sé non solo linee guida per gli affreschi, ma anche decorazioni autonome, fregi e motivi capaci di resistere al tempo.

La sua compatibilità straordinaria con la calce, la stabilità cromatica e la calda tonalità terrosa l’hanno resa un materiale insostituibile non solo per artisti come Masaccio, Buffalmacco o Pisanello, ma anche per architetti e decoratori di palazzi, chiese e dimore signorili. Oggi, la sinopia conosce una nuova stagione: nell’edilizia contemporanea viene talvolta riscoperta per restauri filologici, interventi su intonaci storici o rivestimenti che cercano un equilibrio tra memoria e innovazione.

Sorgenti a Approfondimenti: Opera Primaziale Pisana – Wikipedia – finestresullarte.info – scuolainternazionaleaffresco.eu (pdf) – “Il Museo delle sinopie” di Stefano Renzoni – “Sinopie De Architectura Ex Atramentis” di Fabrizio Arrigoni

Foto: finestresullarte.info – voyagetips.com – expedia.it – letstraveltoturkiye.com