Tra gli autori dell’antichità, nessuno ha saputo descrivere con altrettanta precisione e rigore il mondo dei minerali, delle terre e delle piante tinteggianti come Plinio il Vecchio (Gaius Plinius Secundus, 23–79 d.C.). La sua Naturalis Historia, enciclopedia monumentale in 37 libri, dedica al tema dei colori naturali – in particolare nel libro XXXV “De Coloribus” – è ricca di osservazioni di sorprendente accuratezza. Nel I secolo d.C., lo studio sistematico dei colori era ancora agli albori: le conoscenze tecniche erano perlopiù tramandate oralmente dagli artigiani, mentre riflessioni teoriche sulla natura della luce e del colore erano rare e frammentarie. Plinio seppe colmare questo vuoto raccogliendo testimonianze dirette sui luoghi di estrazione dei pigmenti, sui processi di preparazione e sui loro usi in arte e medicina, ponendo così le basi di una vera e propria “tecnica del colore” nell’antichità.

Plinio il Vecchio – Breve Biografia

Gaius Plinius Secundus, universalmente noto come Plinio il Vecchio, nacque nel 23 d.C. a Novum Comum (l’odierna Como), in una famiglia della classe equestre dotata di buone disponibilità economiche. Ricevette probabilmente a Roma un’educazione classica improntata allo studio della retorica e del diritto, ma si formò anche sul campo, venendo in contatto con gli artigiani e i mercanti che rifornivano l’Urbe di materie prime, tra cui terre e minerali per la produzione di colori.

All’alba dei suoi ventitré anni Plinio varcò i confini del limes germanico come ufficiale di cavalleria: un’esperienza tanto dura quanto istruttiva, in cui poté osservare da vicino miniere di piombo e stagno, terre variopinte e metodi artigianali di estrazione. La sua curiosità lo spinse poi verso le province del Sud: come procuratore, attraversò la Gallia Narbonense, la ricca terra d’Africa e la vasta Tarraconense, annotando ogni dettaglio sui giacimenti locali.

Fu solo al ritorno a Roma, intorno al 75 d.C., che Plinio decise di raccogliere in un unico libro tutte le sue osservazioni. Il risultato fu la Naturalis Historia, un’opera mastodontica pubblicata nel 77 d.C., in cui dedica al “De Coloribus” un intero volume, raccontando colori e tecniche come se fosse un artigiano in bottega.

Negli ultimi anni della sua vita Plinio prese il comando della flotta al largo di Miseno. Il destino volle che il 24 agosto del 79 d.C. lo vedesse correre in soccorso di amici a Stabiae, travolto dall’eruzione del Vesuvio: colpito da una grave affezione polmonare, morì quel medesimo giorno, lasciando alla posterità non solo il suo coraggio, ma soprattutto una metodologia di studio che fondeva osservazione diretta e rigore enciclopedico.

I Colori Dell’Impero – La Roma Di Plinio Il Vecchio

Nel cuore della Roma flavia, sorta dalle ceneri del travagliato anno dei quattro imperatori (69 d.C.), Gaius Plinius Secundus trovò un terreno fertile per le sue ambizioni intellettuali. La restaurazione dell’ordine pubblico e la ricostruzione urbana promosse dall’imperatore Vespasiano non solo ridiedero lustro ai palazzi del potere, ma accesero anche una rinnovata domanda di decorazioni sfarzose: cortigiani e funzionari gareggiavano in eleganza e ricchezza cromatica. Plinio, di rango equestre come Vespasiano, seppe cogliere quest’onda e guadagnarsi la fiducia del nuovo sovrano e di suo figlio Tito, a cui dedicò la prefazione della Naturalis Historia. Grazie ai suoi “incontri mattutini” con Vespasiano e alla stima di Titus, ottenne incarichi di alto profilo nelle province, continuando nel contempo a redigere il suo monumentale trattato sulla natura

Alla Roma del I secolo era familiare un cromatismo vivace e carico di significati sociali. L’Egyptian blue, importato dall’Egitto, rivestiva le pareti delle domus patrizie con tonalità fredde e intense; il rosso cinabro e il piombo bianco erano fondamentali per i ritratti e i busti in stucco; la terra verde (green earth) si apprezzava nei paesaggi e nei motivi botanici. Al vertice simbolico stava tuttavia la porpora di Tiro, tintura rubina estratta da molluschi mediterranei, riservata al manto imperiale e, secondo Plinio, sfoggiata con eccessiva prodigalità: in più di un passaggio egli denuncia come l’abuso di questa “regale polvere” avesse trasformato gran parte dell’Urbe in un “palcoscenico porporato”, privando il colore del suo valore distintivo

In questo fermento cromatico, l’opera di Plinio non si limitò al ruolo di spettatore. La Naturalis Historia divenne un punto di riferimento metodologico per gli artigiani e gli artisti di corte: nei capitoli dedicati ai pigmenti, egli non solo catalogava le risorse (dalle terre ocra alle lacche vegetali), ma forniva istruzioni precise sui processi di purificazione, sui leganti da impiegare e sulle temperature di cottura. In tal modo, l’enciclopedia pliniana contribuì a standardizzare un repertorio tecnico che influenzò dall’atelier imperiale alle botteghe dei pittori urbani, garantendo la persistenza dei “colori millenari” che ancora oggi ammiriamo ad esempio negli affreschi di Pompei e nelle ultime vestigia del Foro di Traiano.

Plinio il Vecchio – Le Opere

Plinio fu una delle figure più poliedriche dell’età imperiale romana: ufficiale militare, amministratore, naturalista e autore. Sebbene a noi sia giunta integralmente solo la celebre Naturalis Historia, l’ampiezza dei suoi interessi e la vastità della sua produzione letteraria erano ben note già agli antichi.

Tra le sue opere minori ricordiamo il De iaculatione equestri, un trattato sull’arte della lancia a cavallo; le Studiosi, una raccolta di appunti e osservazioni; e gli A fine Aufidii Bassi, una continuazione delle cronache storiche lasciate incomplete dallo storico Aufidio Basso, in cui Plinio narrava le vicende dell’Impero fino al suo tempo. Quest’ultima opera in particolare, pur andata perduta, fu citata da autori come Tacito e Svetonio, ed è considerata una fonte preziosa per la conoscenza della Roma imperiale.

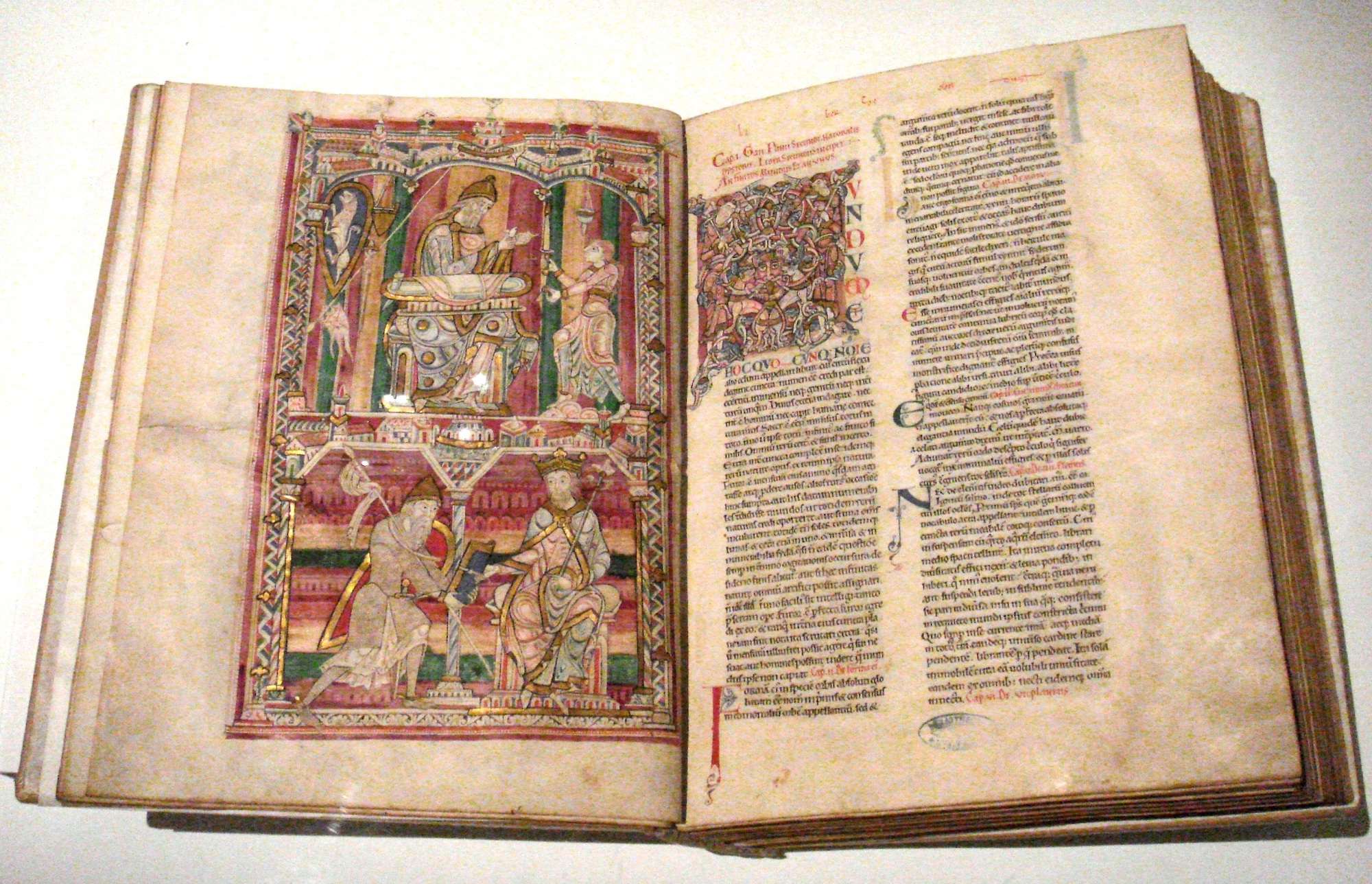

Una copia del Natural Historia risalente al 12th Secolo – Abbazia di Saint Vincent, Le Mans, Francia

Plinio era noto per la sua straordinaria operosità: si racconta che scrivesse e leggesse continuamente, persino durante i pasti o i momenti di riposo, dettando appunti ai propri scribi. Questa dedizione assoluta alla ricerca del sapere si riflette nella sua opera maggiore, la Naturalis Historia, concepita come una summa delle conoscenze umane sul mondo naturale, dall’astronomia alla botanica, dalla medicina alla mineralogia, includendo anche preziose testimonianze sull’arte e sulla tecnica pittorica.

Il Libro XXXV “De Coloribus”: Terra e Pigmenti in Dettaglio

Nel libro XXXV, intitolato “De Coloribus”, Plinio dedica pagina dopo pagina all’analisi dei pigmenti naturali, offrendo un vero e proprio manuale di riferimento per artigiani, pittori e medici. La trattazione inizia con le terre coloranti, abbastanza comuni ma di grande importanza pratica e Plinio non si limita alla mera descrizione: indica i metodi di estrazione (scavo, setacciatura, decantazione), i processi di purificazione (essiccazione al sole, cottura, lavaggi ripetuti) e i tipi di leganti consigliati (olio d’oliva, colla animale, caseina). Ciò rende il testo non solo un catalogo, ma un compendio pratico per la preparazione dei materiali coloranti. Vediamo solo alcuni dei principali pigmenti naturali trattati da Plinio tra le centinaia che si trovano analizzati all’interno dei suoi scritti:

Ocre Gialle e Rosse

Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia (Libro XXXV), descrive l’ocra gialla come una terra pregiata proveniente soprattutto dall’Attica e dalla Cappadocia, usata per la pittura grazie al suo tono caldo e luminoso. L’ocra rossa, invece, era ottenuta riscaldando l’ocra gialla o raccolta già rossa in natura, come quella di Sinope, considerata la migliore. Entrambe erano impiegate nella pittura murale e decorativa per la loro stabilità e facilità d’uso.

Blu Oltremare

Il pigmento ottenuto dal lapislazzulo, noto per la sua provenienza orientale (soprattutto dalla Battriana, odierno Afghanistan), è citato da Plinio come una pietra ornamentale più che un pigmento comune. Pur non descrivendone nel dettaglio il processo di lavorazione in colore, ne sottolinea il valore straordinariamente elevato, superiore all’oro. Solo in epoche successive si sistematizzerà l’uso del lapislazzulo macinato come blu oltremare, ma già al tempo di Plinio se ne riconosceva il pregio, anche se impiegato con moderazione per via del costo proibitivo.

Blu Egizio

Il Blu Egizio è un pigmento ben documentato da Plinio nel Naturalis Historia. Descritto come un composto artificiale, il pigmento veniva prodotto unendo silice, rame e calcare, e si caratterizzava per la sua notevole stabilità e brillantezza. Plinio ne sottolinea l’uso diffuso in Egitto, soprattutto per la decorazione delle pitture murali e dei sarcofagi, dove la sua durata nel tempo era apprezzata. La produzione del Blu Egizio comportava la fusione dei materiali a temperature elevate, un processo che garantiva un colore vivace e resistente. Plinio lo cita come uno dei pigmenti più pregiati, usato anche in gioielleria e nell’arte funeraria oltre che nelle domus più prestigiose.

Indaco

Plinio descrive l’indaco (indicum) come una sostanza densa, di colore blu-violaceo, importata dalle regioni dell’India. Era ottenuto dalla lavorazione di una pianta, ma si presentava come una sostanza simile alla fuliggine. Veniva usato sia come pigmento che come colorante, ed era apprezzato per il suo tono cupo e profondo, adatto per ombre e velature. Tuttavia, Plinio lo considera meno stabile rispetto ai pigmenti minerali, e quindi ne raccomanda un uso moderato in pittura.

Azzurrite

Nel Libro XXXV, Plinio descrive l’azzurrite come un pigmento minerale estratto da miniere cuprifere, distinto dal blu egizio e dal cianus. Era conosciuta come una pietra che, macinata, produceva un pigmento blu acceso, anche se meno stabile e più granuloso. Plinio osserva che il suo colore tendeva a virare col tempo, ma veniva comunque utilizzata per i suoi toni vivaci, specie nei fondi celesti e negli ornamenti.

Malachite

Chiamata aerugo o talvolta chrysocolla, la malachite era secondo Plinio un pigmento verde brillante ottenuto dalla frantumazione di una pietra cuprifera. Proveniva anch’essa da Cipro o dalla Spagna, e veniva impiegata per decorazioni raffinate, spesso come alternativa più intensa alla terra verde. Plinio ne segnala la buona resa cromatica, ma anche una certa delicatezza alla luce e all’umidità, che ne limitava l’uso nei grandi affreschi.

Cinabro

Il cinabro, pigmento di un rosso profondo, è descritto da Plinio come uno dei più pregiati e costosi dell’epoca, noto anche come minium (termine che a volte si confonde con il piombo rosso). Plinio distingue il vero cinabro naturale, estratto in Spagna, dal prodotto artificiale. Era usato con parsimonia per la sua brillantezza e tossicità, e destinato a dettagli, vesti e ornamenti. Plinio lamenta però che fosse spesso falsificato o diluito, e che perdesse intensità alla luce.

Orpimento

Plinio identifica l’orpimento (arsenico trisolfuro) come un pigmento di colore giallo-oro brillante, chiamato anche auri pigmentum. Proveniva principalmente dal Ponto e dall’India, e veniva usato per le sue tonalità vivaci. Tuttavia, Plinio ne sottolinea la pericolosità, a causa della sua natura velenosa, e ne consiglia un uso limitato. Era spesso riservato a dettagli preziosi o a figure mitologiche nei dipinti murali.

Porpora di Tiro

Plinio racconta che la porpora di Tiro era una vera meraviglia del mondo antico. Veniva ricavata da piccoli molluschi che vivevano vicino alle coste di Tiro, in Fenicia. Servivano moltissime conchiglie per produrre anche solo un po’ di quella tintura, e il procedimento era lungo e complicato. La sostanza estratta cambiava colore una volta esposta all’aria, assumendo sfumature tra il viola e il rosso scuro. Proprio per la difficoltà di produzione, questo colore era riservato ai potenti: re, sacerdoti, e figure di spicco. Plinio sottolinea quanto fosse preziosa, al punto che non era usata solo per i tessuti, ma anche, sebbene più raramente, per impreziosire dettagli nelle pitture e nelle decorazioni di lusso.

Rosso Cocciniglia

Plinio cita il rosso di cocciniglia tra i pigmenti di origine animale, derivato da un insetto chiamato coccus. Nella Naturalis Historia (Libro XVI e XXII), lo menziona per il suo uso sia in tessuti che in pittura, ma sottolinea che si tratta di una tintura piuttosto che di un vero pigmento da muro. Il colore risultante era un rosso intenso e brillante, usato per effetti decorativi di pregio. Tuttavia, Plinio ne critica la scarsa resistenza alla luce e l’eccessivo costo rispetto alla sua durata.

Terre di Cipro

Nella Naturalis Historia (Libro XXXV), Plinio il Vecchio descrive le terre ombra e le terre verdi come pigmenti naturali estratti da vene cuprifere, in particolare da Cipro, da cui proveniva la varietà più apprezzata. Questa terra, chiamata creta viridis, era utilizzata dai pittori per riprodurre paesaggi, fogliami e sfondi, grazie al suo tono morbido e terroso. Plinio osserva però che, rispetto ad altri pigmenti, la terra ombra tendeva a perdere vivacità col tempo, motivo per cui veniva spesso mescolata o coperta con altri colori per aumentarne la durata sulle superfici murali.

Nero di Carbone

Plinio parla nello specifico del carboncino o del nero di carbone, ottenuto dalla combustione di legno o di altri materiali organici. Questo pigmento, simile al moderno Nero Cabone, era apprezzato per la sua versatilità e resistenza alla luce, ed era ampiamente utilizzato nell’arte per creare ombre e contrasti intensi nelle pitture. Plinio fa anche notare la versatilità di questi pigmenti neri, in quanto facilmente reperibili e relativamente economici.

Nero d’Ossa

Nel Naturalis Historia, Plinio parla del nero che si otteneva dalla combustione di ossa, una tecnica che risale a secoli prima dell’epoca romana. Il processo consisteva nel carbonizzare ossa di animali, creando un pigmento nero scuro e profondo, che veniva utilizzato principalmente nella pittura. Il pigmento risultante dalla carbonizzazione delle ossa veniva impiegato per produrre effetti di profondità nelle opere artistiche, in particolare nei dettagli minuti e nelle ombreggiature

Nero Roma

Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia (Libro XXXV), menziona vari pigmenti neri utilizzati in pittura, tra cui quelli ottenuti dalla combustione di materiali organici. A Roma, in particolare, è stato rinvenuto un laboratorio di pigmenti nell’area sacra di Sant’Omobono, databile al III secolo d.C., dove sono stati trovati grumi di pigmenti grezzi, inclusi neri organici derivati dalla combustione di materiali vegetali o ossa . Questi pigmenti erano impiegati per delineare contorni e creare ombreggiature nei dipinti murali.

Implicazioni Artistiche e Tecniche

La ricchezza di dettagli di “De Coloribus” ha avuto un impatto duraturo: nel Medioevo e nel Rinascimento, trattatisti come Cennino Cennini e Giorgio Vasari attingeranno liberamente alle descrizioni pliniane per le proprie “ricette” pittoriche. Le indicazioni sui tempi di macerazione delle lacche vegetali e sulle temperature di cottura dei pigmenti metallici furono fondamentali per garantire stabilità e brillantezza nei cicli murali e negli affreschi.

Grazie al rigore di Plinio, il libro XXXV è giunto a noi completo di numerosi dettagli oggi verificabili grazie alle analisi chimiche e ai saggi archivistici. Le sue osservazioni sulle terre e sui pigmenti naturali costituiscono ancora un punto di partenza per restauratori e storici dell’arte che intendano riprodurre antiche tavolozze o comprendere i rituali tecnici degli artisti romani.

Fatti e Curiosità su Plinio il Vecchio

Il ritratto di Plinio il Vecchio che emerge dalle pagine della Naturalis Historia è soprattutto quello di un instancabile compilatore, spinto da una curiosità insaziabile verso ogni aspetto del mondo naturale. Tuttavia, al di là della solidità metodologica e della vastità enciclopedica, Plinio manifesta tratti umani e aneddotici che rivelano come la sua vita e il suo lavoro fossero profondamente intrecciati con il tessuto sociale, culturale e tecnologico della Roma del I secolo.

Le curiosità che seguono non sono semplici aneddoti, ma frammenti scelti per riassumere – per quanto possibile – una vita talmente lunga, intensa e ricca di fatti da richiedere, per essere narrata per intero, un libro altrettanto monumentale di quelli che lui stesso era solito scrivere. Con questi episodi emblematici, cerchiamo quindi di condensare in poche pennellate l’eredità di un uomo la cui esistenza si intreccia con la storia della conoscenza antica, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe, a sua volta, aprire nuovi capitoli degni di approfondimento.

- Autore di oltre 75 libri, di cui uno solo è sopravvissuto

Fonti antiche e moderne concordano sul fatto che Plinio abbia scritto circa settantacinque opere diverse, senza contare i 160 volumetti di appunti. Di tutte quelle produzioni, l’unica giunta integra fino a noi è la Naturalis Historia. - Custode delle Biblioteche Imperiali

Plinio fu nominato praefectus bibliothecarum da Vespasiano: sovrintendeva sia alla Biblioteca Palatina sul Palatino sia a quella del Tempio di Apollo al Quirinale. Il titolo emerge nel Digesto di Giustiniano (D. 1.12.5) e dimostra il riconoscimento ufficiale del suo ruolo di organizzatore del sapere. - Fonte d’ispirazione per Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci considerava la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio una fonte preziosa per lo studio dei minerali, dei pigmenti e dei fenomeni naturali. Nei suoi appunti, Leonardo fa riferimento a Plinio per comprendere le conoscenze artistiche e scientifiche dell’antichità. Come evidenziato dallo studio dell’Università della Virginia: “Leonardo read Pliny - Adozione testamentaria del nipote

Non avendo figli, Plinio adottò legalmente il nipote (Plinio il Giovane) nel suo testamento, garantendogli l’eredità. Non si tratta di una “adozione postuma” come talvolta si legge, ma di un atto valido ai sensi del diritto romano, che sancì l’effettiva successione patrimoniale e nominale. - Metodo “ad brevia pensa”

Secondo una nota marginale del ms. Urb. Lat. 117 (Biblioteca Vaticana), Plinio annotava direttamente sui margini dei volumi originali e poi dettava al suo amanuense solo i passi “ad alta voce e senza pause”, talvolta anche durante il bagno, per accelerare la compilazione. - Allevamento di murex per la porpora in proprio

Plinio racconta di aver sperimentato personalmente l’allevamento di conchiglie murex in una serie di vasche presso la sua villa a Comum, per studiare le varianti di tonalità e i tempi di macerazione necessari a ottenere tagli di porpora più o meno intensi. - Osservazioni sulla degradazione dei pigmenti alla luce

Nel capitolo “De Coloribus” dedica un’intera sezione ai fenomeni di sbiadimento e alterazione dei pigmenti sottoposti a luce solare, distinguendo fra ossidi metallici più resistenti e terre organiche soggette a fotodegradazione — precursore di quella che oggi chiameremmo “stabilità alla luce” - Il costo “ufficiale” dei pigmenti preziosi

Plinio non si limitò a descrivere composizione e lavorazione dei pigmenti, ma annotò anche i prezzi di mercato rilevati nei botteghe e nei mercati di Roma. Nel libro XXXV, al capitolo 20, fornisce cifre dettagliate in sesterzi per libbra dei pigmenti più celebri dell’epoca. Questi dati derivano da liste di prezzi che Plinio otteneva direttamente alla “Curia Pictoria” o presso i mercati del Foro di Traiano. - I “maestri” di Plinio: dagli etnografi greci ai contemporanei

Nella prefazione della Naturalis Historia, Plinio elenca le autorità cui attinge e che considera suoi “maestri”: oltre ai giganti della tradizione scientifica greca (Democrito, Teofrasto, Dioscoride), cita etnografi come Nicola di Damasco e agronomi come Varrone, nonché contemporanei come Cornelio Gallo e sua moglie Cornelia.

Il Significato dei Colori Secondo Plinio

Plinio il Vecchio, nel Libro XXXV della Naturalis Historia (capitoli 12–16), supera la semplice descrizione tecnica dei pigmenti per trasformarli in veri e propri portavoce di status e significato. Dopo averne illustrato origine e preparazione, egli ne svela il valore simbolico: il rosso, segno di potere e dignità; il giallo, richiamo al sole e alla fecondità; il blu, ponte con il divino; il verde, espressione di rinascita e natura. Non sono colori neutri, ma scelte deliberate: quelli più sontuosi – le polveri aka “splendenti” – destinati a monumenti, parate e ambienti ufficiali, venivano impiegati a spese dell’erario o del patrono, mentre tinte più sobrie trovavano posto nelle dimore private. Ognuna di queste nuance, infatti, rifletteva l’“honoris causa” del committente: più un pigmento era raro e costoso, maggiore era l’ambizione di chi lo sceglieva, perché il colore diventava strumento di comunicazione visiva, capace di esaltare il senso di prestigio e di trasmettere messaggi di autorità, devozione o appartenenza sociale.

Rosso

Il rosso si erge a simbolo di autorità e prestigio: tinto dal cinabro o dal cocciniglio, serviva a sottolineare il rango dei magistrati e l’opulenza delle feste trionfali. Plinio ammira la sua vitalità cromatica, capace di attirare lo sguardo e suggellare la magnificenza imperiale, ma ne mette in guardia la fuggevolezza alla luce, quasi a ricordare che persino l’eleganza più sfavillante richiede attenzione e manutenzione continua.

Giallo

Il giallo incarna la forza generativa del sole e della terra agricola, evocando il grano maturo e la prosperità dei raccolti. Apprezzato negli ambienti domestici borghesi e nei templi dedicati alle divinità agresti, non rivaleggiava in costo con i rossi di élite, ma conferiva comunque uno splendore caldo e rassicurante. Plinio valorizza la sua capacità di illuminare gli spazi, ammonendo tuttavia sul potenziale nocivo di alcune varianti più pure, come l’orpimento.

Verde

Colore di rinascita e di equilibrio con la natura, il verde traduceva nei cicli murali la freschezza dei boschi e dei giardini ideali. Estratto dalla malachite o dalle terre di Cipro, il suo uso richiedeva miscugli protettivi per impedirne lo sbiadimento. Plinio ne sottolinea la funzione rigeneratrice sull’animo, capace di infondere serenità e rigoglio, facendone una scelta privilegiata per decorazioni che volevano rievocare armonia e ciclicità vitale.

Blu

Il blu, raro e quasi sacrale, rimanda al mistero del cielo e all’ordine cosmico. L’azzurrite, pur meno costosa dell’oltremare, veniva impiegata con parsimonia nei cicli pittorici, mentre il lapislazzulo veniva riservato ai monumenti più solenni, il cui decoro doveva incarnare la maestosità divina. Per Plinio, questa tinta evoca l’idea di trascendenza: nei palazzi imperiali e nei luoghi sacri, il blu accentuava il senso di sacralità e distanza dall’ordinario.

Conclusioni – Il Lascito di Plinio il Vecchio

Plinio il Vecchio non è stato soltanto il grande compilatore di un’enciclopedia antica, ma un vero esploratore dei materiali che studiava con straordinaria curiosità ed interesse. Ogni terra colorata, per lui, aveva un’origine, uno scopo e un carattere: il rosso elegante delle corti imperiali, il giallo che riecheggiava i campi di grano, il blu capace di portare con lo sguardo fino al cielo, il verde vivo che respira di foglie e germogli.

Oggi che il mondo della bioedilizia sta riscoprendo i pigmenti naturali, la voce di Plinio riacquista un valore pratico. Le sue note sulle modulazioni di luce, sulle resistenze chimiche e sulle miscele adatte alle pareti antiche possono illuminare nuove strade all’interno di un’edilizia che rifiuta le vernici sintetiche e cerca soluzioni sane, traspiranti e durature.

Ritornare a quei testi significa attingere a una mano d’opera millenaria, fatta di estrazioni a bassa energia, miscele semplici ed effetto estetico autentico. È una sfida che parla di sostenibilità, di salute delle persone e di un’architettura più «viva». E, forse, se impariamo ancora oggi dai dettagli che Plinio annotò duemila anni fa, potremo costruire case che respirano, arredi che invecchiano con grazia e città che tornano a dialogare con la natura intorno.

Sorgenti a Approfondimenti: arthistoriography.com – britannica.com – kidsbritannica.com – ancientworldsmanchester.com – edu.rsc.org – kiddle.co – smithsonianmag.com – bmcr.brynmawr.edu – lastampa.it – “Pliny the Elder and the Matter of Memory” di Anna Anguissola – “Pliny’s Roman Economy” di Richard Saller – foto: ancient-origins.net – primacomo.it – roger-pearse.com – seepompeii.com – wellcomecollection.org