Marco Vitruvio Pollione, architetto e ingegnere attivo tra la tarda Repubblica e il primo periodo imperiale, è celebre per il suo De Architectura, l’unico trattato antico di teoria e tecnica edilizia giuntoci per intero. Scritto in dieci libri, il testo supera la mera catalogazione di piante e materiali, offrendo invece una vera e propria metodologia organica: ciascun edificio deve garantire resistenza, salubrità e armonia visiva, fondendo norme di proporzione con nozioni di astronomia, meteorologia e chimica delle malte. Testimone di una Roma in rapida espansione, Vitruvio concepisce l’architettura come un’arte al servizio della comunità, in cui la solidità strutturale si integra con la ricerca del bello, tracciando un modello ancora oggi insuperato di progettazione sostenibile.

Questa impostazione enciclopedica, affine all’approccio di Plinio il Vecchio, ci offre oggi spunti inediti per ripensare tecniche antiche — come l’impiego della calce idraulica o delle pitture naturali — in un’ottica di sostenibilità e bioedilizia. Lungi dall’essere un ricettario di ricette superate, il De Architectura di Vitruvio resta una guida vivente nella ricerca di un’architettura che dialoghi con il contesto ambientale, con il costruito e con il benessere delle persone.

Vitruvio – Breve Biografia

Marco Vitruvio Pollione cresce in Campania, forse a Fundi, circondato dai cantieri militari e dai paesaggi rurali che avrebbero ispirato gran parte delle sue riflessioni architettoniche. Da ragazzo, trascorreva intere giornate a smontare e rimontare macchine da guerra, guidato da curiosità più che da ambizione, e già allora si appassionava ai segreti della pietra e della calce, osservando come l’umidità o il vento mutassero il carattere delle mura.

Arruolatosi come praefectus fabrum nell’esercito di Cesare, Vitruvio plasma ponti e assedi con la meticolosità di un artigiano e la visione di un teorico, sperimentando sul campo soluzioni che declamerà poi nei suoi libri. Con Augusto, affina il rapporto fra città e natura: consulenze sugli acquedotti non erano semplici piani idraulici, ma progetti pensati per far convivere la vita quotidiana con il verde circostante, conferendo a Roma una dignità nuova.

Marco Vitruvio Pollione entrò in contatto con le figure di maggior rilievo proprio durante le campagne galliche di Gaio Giulio Cesare, per il quale prestò servizio come praefectus fabrum in Gallia, Spagna e Britannia. Al ritorno, con l’ascesa di Augusto, fu chiamato a Roma da Marco Vipsanio Agrippa per affiancarlo nella pianificazione degli acquedotti e nella costruzione dei mercati imperiali, contribuendo così ai primi grandi cantieri urbanistici dell’età augustea. Nel De Architectura Vitruvio menziona con deferenza Agrippa, riconoscendo in lui non solo un committente ma un collega dotato di notevole acume tecnico.

Si ritiene inoltre che il suo trattato abbia influenzato personaggi come Livia Drusilla, moglie di Augusto, e Mecenate, mecenate delle arti, i quali videro nella sua metodologia un modello per le loro residenze e per i circoli culturali emergenti a Roma. Anche l’imperatore Tiberio, successore di Augusto, avrebbe consultato le sue riflessioni sulle fortificazioni costiere, prova dell’autorevolezza riconosciuta a Vitruvio presso la corte imperiale.

Ritiratosi infine in un ritiro intellettuale, raccoglie in dieci libri il De Architectura, non solo come manuale di cantieristica, ma come viva conversazione sul rapporto ideale fra uomo, clima e costruito. Le sue pagine, più che freddi schemi, sono scrigni di osservazioni – un invito a guardare con occhio critico ogni capitello, ogni miscela di calce, e a concepire l’edificio come un organismo pulsante.

L’Architettura dell’Impero – La Roma di Vitruvio

Alla svolta tra Repubblica e Impero, Roma visse una trasformazione urbana senza precedenti. Le esigenze di una metropoli in rapida espansione, la necessità di consolidare i confini e di celebrare il nuovo potere augusteo generarono un’intensa attività edilizia: strade lastricate, acquedotti monumentali, templi e basiliche sorsero in ogni quartiere. In questo contesto, Marco Vitruvio Pollione intervenne non solo come teorico, ma come vero «project manager» ante litteram, traducendo le sfide tecniche in soluzioni armoniche e razionali.

Tecnologie e Materiali

I romani perfezionarono l’uso del calcestruzzo ‒ malta mista a frammenti di pietra e pozzolana – che permise la realizzazione di volte e cupole ben più leggere e resistenti rispetto alle semplici strutture a traliccio in pietra. Vitruvio dedica un intero libro alle proprietà delle malte e all’uso di pozzuolana e calcari locali, sottolineando come scegliere la giusta combinazione influenzi la durabilità e la salubrità degli edifici. Menziona inoltre l’innovazione delle vetrate per le finestre, un’idea ereditata dagli Egizi ma qui resa trasparente e funzionale per proteggere gli interni dalle intemperie

Colori e Decorazioni

Le facciate e gli interni non erano lasciati al caso: le quattro “mani” pittoriche che decoravano le domus e gli edifici pubblici riflettevano i gusti sociali e politici dell’epoca. Vitruvio osserva la diffusione delle finti marmi del Primo Stile per imitare lastre preziose, l’illusione prospettica del Secondo Stile per ampliare visivamente gli ambienti, e l’uso di tinte calde come ocra, rosso pompeiano e verde verona per trasmettere solennità o intimità a seconda delle stanze. Il suo trattato fornisce istruzioni dettagliate su pigmenti naturali e leganti, conferendo al committente la possibilità di personalizzare l’atmosfera e il messaggio di ogni spazio

Pratiche Urbanistiche e Difensive

Nel disegno delle strade ortogonali e dei quartieri, Vitruvio riprende l’impianto dei castra militari, proponendo reticoli regolari che facilitassero logistica, controllo e difesa della città. Gli assi principali collegavano porte monumentali, come la Via Sacra e la Via Flaminia, a punti strategici quali fori e templi, garantendo al tempo stesso rapido intervento delle coorti in caso di tumulto. I bastioni e le mura, integrati da torri circuitali, beneficiavano dei suoi studi sui terrapieni e sui materiali più adatti per assorbire urti e vibrazioni.

Il Ruolo di Vitruvio

Vitruvio non fu solo compilatore di tecniche, ma mediatore tra sapere “accademico” e necessità pratiche. Le sue raccomandazioni, raccolte in un’unica visione organica, fornirono a pontefici e magistrati linee guida certe per progetti monumentali e opere di pubblica utilità. Il De Architectura divenne così, già in età augustea, un testo di riferimento per ingegneri imperiali e architetti dei circoli militari, contribuendo a uniformare stili e standard costruttivi in tutto l’Impero

Marco Vitruvio Pollione – Le Opere

Infrastrutture Militari e Civili

Tra i resti più emblematici che incarnano i principi vitruviani spicca il Pons Fabricius, inaugurato nel 62 a.C. e ancora in uso sul Tevere. Costruito con calcestruzzo di pozzolana e blocchi di tufo, rispetta le proporzioni e le arcate pensate per armonizzarsi con le correnti fluviali e resistere alle piene. Allo stesso modo, le enormi arcate dell’Aqua Appia e dell’Aqua Marcia, visibili nel Parco degli Acquedotti, riflettono le sue indicazioni sulla pendenza delle condotte, la qualità delle malte e la scelta dei materiali più adeguati per garantire approvvigionamento idrico e stabilità a lungo termine.

Oltre ai ponti e agli acquedotti, Vitruvio fornisce precise prescrizioni per la costruzione di strade capaci di durare nel tempo: definisce pendenze minime per facilitare il deflusso delle acque piovane, profili stereometrici per i basolati e metodi di compattazione dei rilevati, anticipando il modello della viae publicae che avrebbe unito Roma ai confini dell’Impero . Anche la manutenzione e la pulizia dei fossi laterali rientravano nel “contratto di servizio” tra amministrazione e cittadini, garantendo efficienza in ogni stagione.

Sul fronte militare, le fortificazioni seguivano il paradigma del castrum romano: trae ispirazione dal disegno a pianta rettangolare e da un sistema difensivo basato su mura, torri e fossati. Questi accampamenti temporanei, modulari e rapidamente realizzabili, influenzarono anche la pianificazione urbana in tempo di pace, con quartieri disposti secondo una griglia regolare che ne facilitava la logistica e il controllo delle folla.

Il “De Architectura”

Il Libro VII del De Architectura rappresenta uno dei contributi più originali di Vitruvio, poiché traduce in prescrizioni tecniche le esigenze estetiche e igieniche delle abitazioni e degli spazi pubblici nell’antica Roma. Qui Vitruvio non si limita a descrivere materiali, ma elabora un vero e proprio manuale operativo per la preparazione degli intonaci: calce idraulica finemente spenta, mescolata a sabbia setacciata e a stucchi organici, che dovevano essere stesi in più strati, ognuno dei quali progettato per ottimizzare l’adesione e la durabilità dei pigmenti naturali.

Le ricette dettagliate comprendono l’uso di ocra per i toni caldi delle sale di rappresentanza, di cinabro per gli inserti decorativi più pregiati, di malachite per gli sfondi verdi e di lapislazzulo per i marmi finti e le scene di cielo. Vitruvio sottolinea l’importanza di controllare temperatura e umidità durante la stagionatura: la calce, se lasciata asciugare troppo rapidamente, perdeva coesione; se esposta a troppa umidità, non fissava i pigmenti, compromettendo la brillantezza. Per questo raccomanda miscele protettive, come finiture a base di cera d’api o di resine naturali, capaci di isolare gli strati colorati dagli agenti atmosferici e di mantenere inalterata la luminosità anche in ambienti umidi come le terme.

L’influenza di questo libro si è estesa ben oltre i confini dell’antica Roma. Le case affrescate di Pompei e le terme di Caracalla sono esempi concreti di ambienti che adottarono fedelmente queste tecniche, fondendo pittura murale e architettura in un unico spettacolo di colori e forme. Nel Rinascimento, i maestri del restauro e dell’arte muralista attingeranno alle stesse ricette, mentre oggi, nel campo della bioedilizia, le indicazioni di Vitruvio costituiscono un riferimento imprescindibile: il ritorno a intonaci traspiranti, privi di leganti sintetici, e l’uso di pigmenti naturali garantiscono spazi sani, duraturi e in armonia con l’ambiente circostante.

Nero Roma

Vitruvio descrive vari neri (Libro X), tra cui il “nero di Roma” ottenuto dalla combustione di legni resinosi o dalla calcinazione di ossa, raccolti in ambienti urbani . Il carbone risultante veniva macinato finemente e sospeso in emulsioni di calce o pece bituminosa per pitture murali. Consigliava di aggiungere piccole dosi di cenere di potassa per migliorare l’adesione e la resistenza all’umidità, rendendo questi neri particolarmente adatti per contorni e dettagli architettonici.

Ocre Gialle e Rosse

Nel De Architectura (Libro VII, cap. 7), Vitruvio descrive l’ocra gialla (ochra, ὤχρα) come terra ferruginosa estratta in varie regioni d’Italia, con quella ateniese un tempo considerata la più pregiata. Raccomanda di miscelarla con calce idraulica spenta e sabbia fine, applicando poi uno strato lucido per fissarne il colore e proteggere la superficie. Il controllo dell’umidità durante l’asciugatura è essenziale: un’essiccazione troppo rapida o troppo lenta può compromettere la brillantezza e la coesione del pigmento. Utilizzata per donare calore e solennità a sale e porticati, l’ocra gialla resiste bene alla luce solare se adeguatamente sigillata con cere o resine naturali.

Blu Oltremare

Vitruvio descrive l’oltremare (lapis lazuli), pigmento proveniente dall’Afghanistan, come il più pregiato di tutti i blu (Libro XI) . Dopo la macinazione in mortaio di pietra, la polvere veniva setacciata in acqua, raccogliendo le frazioni più sottili per ottenerne un colore vivissimo. Raccomanda di impiegarlo in miscele di calce idraulica con aggiunta di olio di lino cotto, per fissarne la tonalità e prevenire la dispersione del pigmento in fase di asciugatura.

Rosso Sinopia

Sempre nel Libro VII Vitruvio menziona la sinopia (cinis ruber), ossia una terra rossa ricca di ossido di ferro, estratta soprattutto nell’area di Sinope e del Ponto . Il materiale veniva setacciato, lasciato decantare in acqua e poi essiccato prima della macinazione. Per applicazioni murali, si consigliava di mescolarlo con calce spenta e sabbia fine, stendendo uno strato levigato finale che ne consolidasse il colore. Anche qui, Vitruvio sottolinea l’importanza di una stagionatura controllata: l’essiccazione graduale previene screpolature e favorisce la presa del pigmento.

Indaco

Nel Libro XI, Vitruvio cita l’indaco vegetale (indicum, ἰνδικόν), importato dall’India come sostanza densa e colorante . Per la pittura murale, veniva sciolto in soluzioni di calce e lasciato riposare per eliminare impurità, quindi miscelato con polvere di calce idraulica. Pur meno stabile dei minerali, dava un blu-violaceo intenso, consigliato per ombre e sfumature, purché protetto da velature di cera per ridurre l’ossidazione.

Malachite

Vitruvio descrive la malachite (aerugo, χρυσόκολλα) come minerale verde brillante, estratto in Cipro e Spagna . Dopo la frantumazione, la polvere veniva lavata per eliminare i carbonati, quindi unita a calce idraulica e sabbia sottile. Raccomanda di aggiungere piccole quantità di grassello di calce per migliorare l’adesione e di proteggere le superfici verniciate con finiture di cera, dato che il verde tende a ossidarsi e sbiadire se esposto all’umidità.

Cinabro

Nel Libro VIII, Vitruvio elenca il cinabro (cinnabaris), minerale di mercurio solfuro rosso brillante, estratto in Spagna e Cina . Dopo la macinazione, si consigliava di amalgamarlo con olio di cedro o resine naturali per ridurre la tossicità e stabilizzare il colore. Era riservato a dettagli ornamentali e statue, utilizzato con parsimonia per via del costo elevato e della pericolosità in fase di lavorazione.

Orpimento

Vitruvio cita l’orpimento nel De Architectura come pigmento prezioso, noto con il nome latino auripigmentum per il suo intenso colore giallo dorato. Ne attribuisce la provenienza principale all’Asia Minore e alla Cappadocia, regioni celebri per l’estrazione di questo minerale. Lo descrive come fragile e sensibile alla luce, sconsigliandone l’uso su superfici esterne esposte al sole, per evitare l’alterazione cromatica. Raccomanda di applicarlo su intonaci interni ben asciutti, utilizzando calce fine come legante, per preservare la luminosità e la vivacità del pigmento in ambienti poco soggetti a umidità e sbalzi termici.

Porpora di Tiro

Il colore più simbolico, la porpora di Tiro (purpura), estratta dal murice lungo le coste fenicie, appariva come sostanza densa nel Libro XIII . Per impiego in pittura murale, Vitruvio suggeriva di sciogliere la porpora in soluzioni alcaline leggere, con l’aggiunta di gomma arabica come legante, ottenendo toni violacei profondi, destinati a decorazioni di prestigio e a emblemi imperiali.

Il Legame Indiretto tra Vitruvio e Plinio

Vitruvio e Plinio il Vecchio vissero in periodi vicini, ma non esattamente sovrapposti. Eppure, leggendo le opere di entrambi, si percepisce una connessione profonda. Plinio, nel suo grande lavoro enciclopedico, si riferisce più volte a Vitruvio, soprattutto quando parla di materiali da costruzione, colori, terre e tecniche murarie. È come se vedesse in lui un punto di riferimento per spiegare il mondo costruito dagli uomini.

La figura di Vitruvio emerge nelle pagine di Plinio come un’autorità da consultare, un esperto la cui parola meritava attenzione. Non è solo una questione di riferimenti: si avverte un rispetto, quasi una stima intellettuale. Plinio si affida alle osservazioni di Vitruvio per raccontare il modo in cui gli uomini dell’antica Roma trasformavano la natura in architettura, come impastavano la calce, come sceglievano le sabbie più adatte, come dosavano i pigmenti per ottenere superfici armoniose e resistenti.

Ciò che li accomuna, pur nelle differenze, è la convinzione che l’arte del costruire non sia separata dal mondo naturale. Vitruvio parte dalla materia e ne ricerca le proporzioni ideali; Plinio osserva la materia nella sua varietà e la descrive con meraviglia. In entrambi si percepisce un senso di rispetto per ciò che la terra offre, per le risorse che diventano bellezza e utilità.

È curioso pensare che, senza Plinio, molti dettagli trasmessi da Vitruvio sarebbero andati perduti o ignorati nei secoli. Plinio, attingendo alle sue parole, ha contribuito a farle sopravvivere, ampliandone la diffusione. È così che, anche indirettamente, Vitruvio ha lasciato un’impronta duratura, non solo nei cantieri romani, ma anche nella memoria scritta che attraversa i secoli.

Vitruvio e La Calce

Nell’antichità, la calce era ben più di un semplice materiale da costruzione: Vitruvio la descrive come una sostanza quasi “animata”, capace di trasformarsi dal bianco compatto della pietra a una polvere finissima, pronta a modellarsi secondo l’esigenza del cantiere. La scelta della pietra, la cottura nei forni e la successiva idratazione erano fasi eseguite con la cura di un rito – passaggi indispensabili per ottenere una calce spenta dalla consistenza ideale, in grado di rispondere a ogni sfida architettonica.

Grazie alla calce, i costruttori di Roma potevano erigere mura imponenti, canalizzare acque e realizzare pavimenti impermeabili, ma anche creare intonaci lisci come seta sui quali applicare stucchi e pitture. La chiave stava nella selezione delle pietre da cuocere e nella meticolosa fase di spegnimento: fasi che Vitruvio descrive con precisione artigianale, quasi come fossero rituali.

Studiare il suo testo significa cogliere non solo il gesto tecnico dello “spegnere” la calce, ma l’intera visione di un materiale che, una volta trasformato, diventava il fulcro di quella durabilità e versatilità che ancora oggi ammiriamo nei resti del Colosseo, delle terme e delle imponenti mura cittadine. In questo capitolo scopriremo come Vitruvio distinguesse tra le diverse tipologie di calce e come ne guidasse l’impiego nei cantieri romani, gettando le basi per un’arte del costruire destinata a durare nei secoli.

Calci Aeree e Calci Idrauliche

Vitruvio introduce la differenza fondamentale tra calce aerea e calce idraulica già nelle prime sezioni del Libro II. Le calci aeree, ottenute dalla semplice cottura della pietra calcarea più pura, trovano la loro forza legante unicamente nell’esposizione all’anidride carbonica presente nell’aria. Queste “calci bianche” erano ideali per intonaci e finiture interne, dove bastava che il contatto con l’ambiente atmosferico ne completasse l’indurimento.

Le calci idrauliche, invece, nascevano dalla miscelazione della calce viva con materiali vulcanici – nella regione di Roma, la famosa pozzolana – capaci di reagire chimicamente con l’acqua, permettendo alla malta di indurirsi anche in ambienti umidi o sommersi, come le condutture degli acquedotti o le pavimentazioni dei bagni termali. Secondo Vitruvio, la qualità dell’idraulicità dipendeva dalla corretta proporzione tra la calce spenta e la materia vulcanica, nonché dalla purezza della pietra di partenza.

Lo Spegnimento della Calce secondo Vitruvio

Il passaggio dalla “calce viva” alla calce spenta avveniva in fosse coperte, dove la calce viva veniva cosparsa d’acqua in quantità misurate. Vitruvio raccomanda di versare l’acqua poco alla volta, attendendo che il primo sfrigolio si plachi, quindi aggiungerne ancora, fino a ottenere un impasto “duro al tatto” e privo di grumi. Questo processo, chiamato estinguere o “spegnere” la calce, richiedeva un’attenzione artigianale: acqua in eccesso ne avrebbe diluito la forza, troppa poca ne avrebbe impedito la corretta idratazione. Una volta eseguito con cura, lo spegnimento rendeva la calce spenta immediatamente plastica e pronta per essere stesa, senza necessità di ulteriori miscele.

L’Uso Della Calce nell’Impero Romano

Vitruvio suggeriva di utilizzare la calce spenta non soltanto per gli intonaci, ma anche per conferire impermeabilità e resistenza alle strutture. Un esempio lampante lo troviamo nel Colosseo, dove nei corridoi delle cavea e nelle volte dei vomitoria è ancora visibile lo strato di intonaco di calce bianca che un tempo ricopriva la muratura in opera caementicia, proteggendo il nucleo in calcestruzzo dall’umidità. Allo stesso modo, nelle Terme di Caracalla, le vasche del caldario conservano ancora tracce dell’intonaco idraulico a base di calce e pozzolana, applicato a più mani per creare superfici impermeabili e perfettamente lisce, fondamentali per contenere le acque calde senza infiltrazioni. Anche l’Acquedotto di Segovia testimonia l’efficacia della malta di calce: il colore crema visibile tra i conci di granito sigilla ancora oggi le giunture, impedendo alle acque di penetrare nelle mura.

Nel Pantheon, invece, sono perfettamente conservati i sottili strati di calce tra le file di tufo e mattoni della cupola, che non solo ammortizzavano i carichi ma proteggevano il materiale sottostante dalle sollecitazioni ambientali. All’interno della Villa dei Misteri di Pompei, l’intonaco di arriccio a calce pura costituisce la base levigata su cui furono dipinte le celebri scene rituali, e la sua eccellente qualità rende ancora straordinariamente nitidi i colori. E persino nel Pont du Gard la calce idraulica si rivela straordinaria: nei condotti superiori una patina calcarea, formata dall’interazione dell’acqua con il legante, funge da ulteriore barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Tutte queste testimonianze, insieme al Colosseo e alle Terme di Caracalla, confermano come la sapienza romana nel trattamento della calce abbia garantito, nei secoli, la conservazione di opere di straordinaria complessità.

Fatti e Curiosità su Vitruvio

- Il “prototipo” medievale di De Architectura (800 d.C)

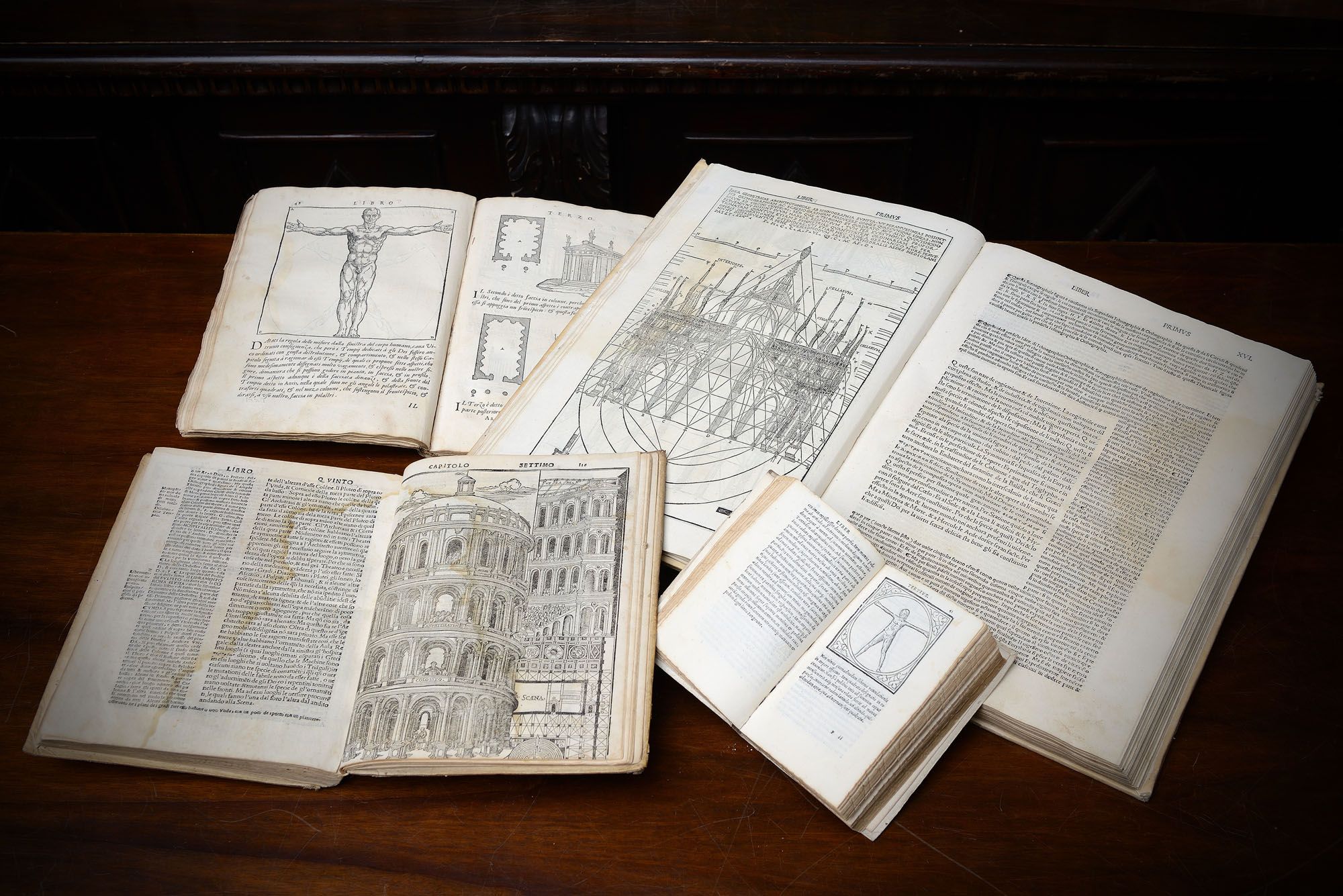

Un manoscritto di Reichenau, databile all’800 d.C., è considerato l’archetipo da cui derivano tutte le copie medievali di Vitruvio. In questo codice – conservato oggi alla British Library – appaiono glosse marginali in latino antico che testimoniano come i monaci ne studiassero ogni riga come un testo sacro. - La prima edizione a stampa veneziana (1486)

Il volume pubblicato da Fra Giovanni Sulpitio rappresenta il debutto tipografico di Vitruvio. Le illustrazioni, opera dell’umanista e architetto Giovanni Giocondo, furono tra le prime a tradurre visivamente i capitoli sui templi greci, gettando le basi per l’architettura rinascimentale. - Il nesso tra proporzioni umane e progettazione edifici

Sebbene l’“Uomo Vitruviano” sia un’invenzione leonardesca posteriore, Vitruvio stesso dedicò ampio spazio alla correlazione tra anatomia e misure architettoniche. Nei suoi libri emerge il principio che la larghezza di un atrio doveva corrispondere alla lunghezza di sei teste umane poste in fila, stabilendo un sistema di modulazione che durò fino all’età moderna. - Vitruvio e la Scelta dei Legnami

Nel Libro V del De Architectura, Vitruvio dedica un’intera sezione alla qualità dei vari tipi di legno, suggerendo l’impiego del cedro e del ginepro per la loro resistenza agli insetti, del cipresso e del pino per la loro durabilità nonostante la tendenza a fessurarsi, e perfino della quercia per le strutture che necessitano di grande robustezza. Queste indicazioni non erano meri consigli: servivano a garantire che le capriate, le travi e i rivestimenti lignei durassero nel tempo senza subire danni da tarli o marcescenze. - Progettare l’Analemma per i Meridiane

Vitruvio è uno dei primi autori a descrivere l’analemma, ovvero la curva tracciata dallo spostamento dell’ombra di un gnomone nel corso dell’anno. In un’appendice non sempre tradotta, egli spiega come disegnare piani di proiezione multipli (elevazione, planimetria e sezione) per tracciare correttamente i quadranti di diverse meridiane, anticipando di secoli le moderne nozioni di astronomia pratica

Conclusioni – Il Lascito di Marco Vitruvio Pollione

In chiusura, l’esempio di Vitruvio risuona con forza anche nelle pratiche di bioedilizia contemporanea, perché egli ci ha insegnato che l’architettura non è separata dalla natura, ma ne è la naturale espressione. Miscelando la calce – una materia prima elastica, traspirante e rigenerabile – con terre naturali dai colori più caldi e terrosi, gli antichi costruttori decoravano interni di domus e persino interi quartieri di città senza ricorrere a processi chimici industriali. Questi intonaci pigmentati a base di calce e ocra, di rosso ossido o di verde rame, non solo garantivano superfici antibatteriche e stagionali, ma restituivano una ricchezza cromatica autentica, capace di modificarsi nel tempo in armonia con la luce e l’umidità.

Oggi, riscoprire quei formulati – privi di solventi sintetici, di additivi tossici o industriali – significa riprendere un dialogo diretto con le risorse locali, ridurre l’impronta ecologica degli edifici e restituire agli ambienti abitativi una qualità estetica e salubre. È in questa prospettiva che la sapienza di Vitruvio sulla calce e sui pigmenti naturali diventa non soltanto un patrimonio storico, ma un faro per una progettazione sostenibile e realmente circolare, in cui bellezza, benessere e rispetto per la Terra camminano insieme.

Sorgenti a Approfondimenti: britannica.com – worldhistory.org – mathshistory.st-andrews.ac.uk – penelope.uchicago.edu – sciencedirect.com – architecturaldigest.com – arte.it – cabinet.ox.ac.uk – historyofinformation.com – structuralarchaeology.com

foto: artsupp.com – parliamoditalia.com – wikipedia.org – aroundrome.it – repubblica.it – romeing.it