Quando si parla di Tiziano – conosciuto nel mondo anche come Titian – si evoca subito la calda luminosità dei suoi incarnati, la profondità degli sfondi e la ricchezza delle stoffe. Ma dietro a questi effetti visivi c’è una scelta sapiente di pigmenti, una ricerca continua della materia più pura e luminosa. A Venezia, fulcro del commercio dei colori, Tiziano ebbe accesso a terre e minerali provenienti da tutto il Mediterraneo e oltre: dalla polvere di lapislazzuli dell’Afghanistan alle ocres della Tuscia, fino ai rossi vegetali importati dalla Turchia. La sua bottega divenne un laboratorio di sperimentazione, dove si valutavano resa cromatica, trasparenza e stabilità nel tempo.

Studiare Tiziano significa comprendere come, nell’arco di cinquant’anni, un pittore poté trasformare il linguaggio del colore: passato dall’uso delle tinte locali ai rossi profondi, fino al blu oltremare ricco e saturo. Le sue sperimentazioni – documentate dalle analisi moderne (spettroscopia Raman, FTIR, XRF e riflettografia) – rivelano composizioni stratificate, in cui ogni pigmento è stato dosato per creare passaggi di luce e ombra capaci di restituire la plasticità dei corpi e l’atmosfera vibrante dei paesaggi.

I Pigmenti della Tavolozza di Tiziano

La tavolozza di Tiziano era il frutto di scelte calibrate in base all’effetto desiderato: per le carnagioni prediligeva trasparenze calde, mentre per i drappeggi in velluto o seta cercava pigmenti densi e coprenti. Le analisi spettroscopiche sui dipinti custoditi al Museo Correr di Venezia, alla National Gallery di Londra e al Prado di Madrid hanno mappato stratigrafie complesse, in cui si alternano preparazioni bianche di piombo e piccoli passaggi di rosso vegetale, fino a strati spessi di blu oltremare. Ogni pigmento, da solo o in miscela, contribuiva a un equilibrio di luci, ombre e riflessi che caratterizza l’arte tizianesca.

Rosso Veneziano

COLORE: Rosso Caldo

ORIGINE: Murano, Venezia

Sotto il nome di “rosso veneziano” si raggruppano terre calcaree e argille provenienti da giacimenti di Murano. Tiziano le impiegava fin dalla preparazione del fondo, mescolate a leganti al piombo, per ottenere una base calda che emergesse sotto le velature successive. Nei panneggi, un velo trasparente di questo pigmento conferiva profondità e una vibrante carica cromatica, visibile ancora oggi grazie alle indagini che ne hanno identificato residui di carbonato di calcio e silice.

Blu Oltremare

COLORE: Blu Profondo

ORIGINE: Afghanistan

Il prezzo elevato del lapislazzuli non frenava Tiziano, che ne dosava l’uso con parsimonia, riservandolo ai cieli e ai mantelli di figura divina. Le analisi Raman sulla pala dell’Assunta a Cremona hanno dimostrato come l’artista stratificasse mani di azzurrite impura seguite da uno spesso strato di blu oltremare puro, per ottenere un’intensità di colore ineguagliabile. L’impiego meticoloso di tale pigmento ha contribuito a creare effetti di profondità e brillanza, conciliando materia e luce.

Giallo Napoli

COLORE: Giallo Opaco

ORIGINE: Napoli, Campania

Denso e opaco, questo giallo era ottenuto calcinando sali di piombo e stagno. Tiziano lo utilizzava per evidenziare le pieghe luminose dei tessuti e per conferire calore ai particolari dorati. I rilievi su opere come la “Bella” del Prado hanno mostrato elevati picchi di piombo e stagno in corrispondenza dei panneggi, testimonianza del suo uso come materiale di contrasto negli effetti chiaroscurali.

Lacca di Garanza

COLORE: Rosso Intenso

ORIGINE: Turchia, India

Per conferire morbidezza agli incarnati e ai tessuti, Tiziano ricorreva a velature sottili di garanza. Gli studi al microscopio elettronico sui frammenti della “Venere di Urbino” hanno identificato tracce di resina di mastice e residui organici compatibili con questo pigmento. Con mani ripetute e pazienti, la garanza scaldava le luci e rendeva la pelle più credibile, sfruttando la sua trasparenza unica.

Nero d’Ossa

COLORE: Nero Profondo

ORIGINE: Europa

Per le ombre più soffuse, Tiziano preferiva il nero di ossa al nero di carbone. Indagini Raman condotte sui campioni della “Pala Pesaro” a Venezia hanno rilevato la composizione organica di ossa calcinato, miscelate spesso con un tocco di ocra di Siena per evitare un nero troppo freddo. Questa pratica garantiva ombre più naturali e integrate nei giochi di luce.

Terra di Siena

COLORE: Giallo Scuro

ORIGINE: Siena, Toscana

Estratta dalle argille cretacee intorno a Siena, l’ocra naturale di Tiziano garantiva tonalità calde e delicate. Ne faceva ampio uso negli incarnati meno lucidi, nelle sfumature delle carnagioni maschili e femminili, e nelle velature sovrapposte ai toni più scuri dei panneggi. Le analisi FTIR hanno evidenziato la sua composizione di ossido di ferro idrato e argilla, che conferisce stabilità e morbidezza ottica.

I Capolavori di Tiziano Attraverso i Suoi Pigmenti

Nel cuore dei maggiori musei italiani ed europei si svolgono indagini scientifiche che svelano i segreti cromatici di Tiziano. Dalla riflettografia infrarossa applicata alle tele custodite agli Uffizi alle analisi XRF eseguite sulle pitture del Prado e della Galleria Borghese, emerge un quadro di stratificazioni complesse in cui ogni pigmento assume un ruolo narrativo. Le velature sottili di garanza conferiscono morbidezza agli incarnati, mentre strati spessi di blu oltremare creano profondità mistica. Le terre calde – rosso veneziano e ocra di Siena – agiscono come supporti emotivi, infondendo calore e sostanza alle figure, mentre il giallo di piombo‑stagno illumina drappeggi e dettagli preziosi. Scopriamo come queste “polveri di luce” dialogano in alcune delle sue opere più amate.

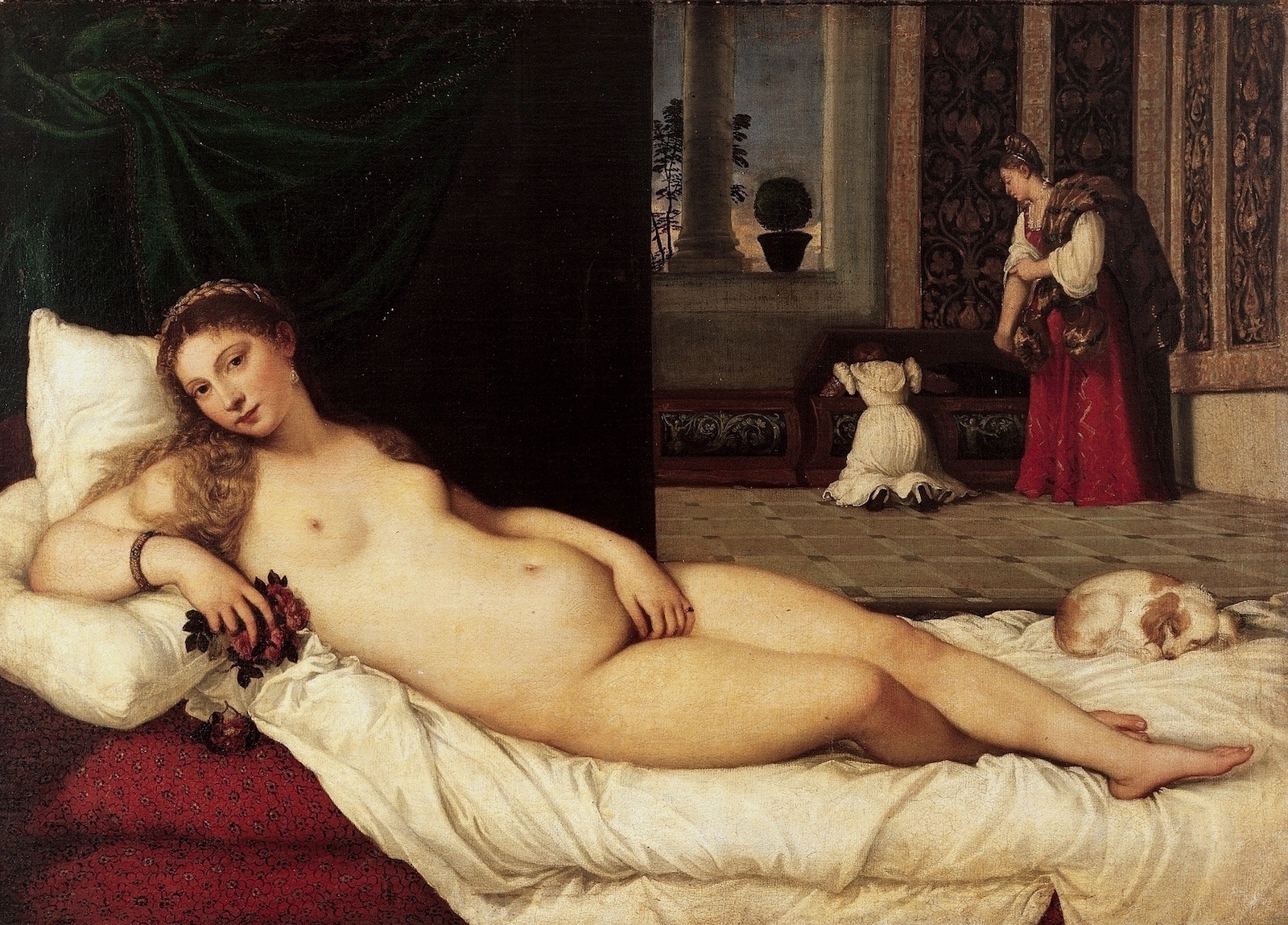

Venere di Urbino (1538)

Galleria degli Uffizi, Firenze

Nella “Venere di Urbino” Tiziano ha orchestrato un delicato equilibrio di incarnati e tessuti: sotto il velo trasparente delle carnagioni si percepisce un fondo di rosso veneziano, che, come hanno rilevato le analisi FTIR condotte durante il restauro del 1982, contiene residui di carbonato di calcio tipici delle argille di Murano. Sulle preparazioni calde si susseguono velature di garanza, individuate da mappature Raman sui frammenti campionati, che donano al corpo una luminosità interna e una morbidezza quasi tattile. Il drappo verde alle spalle della figura, invece, sfrutta una miscela di ocra di Siena naturale e un tocco residuo di azzurrite impura, identificata dalle impronte XRF, creando un contrasto sottile tra calore e freschezza.

Bacco e Arianna (1523)

Palazzo Pitti, Firenze

Nel ciclo mitologico di “Bacco e Arianna” gli studi XRF del 1993 hanno confermato la presenza massiccia di blu oltremare nei mantelli delle divinità, stratificato su un sottile primo strato di azzurrite per aumentarne la brillantezza. Le zone del velluto porpora – risultato di miscele di rosso veneziano e cinabro – mostrano residui di mercurio‑L in concentrazioni elevate, come attestato dalle analisi, a indicare un uso calibrato di vermiglione per i dettagli più vividi. Le ombre delicate, plasmate con nero di ossa miscelato a ocra di Siena, emergono da velature tenui che riducono il contrasto e mantengono una continuità luminosa lungo tutta la scena.

Deposizione di Cristo (1516)

Museo del Prado, Madrid

La “Deposizone di Cristo” presenta un incarnato grave, modellato con sapienza: sotto il bianco di piombo – individuato dai picchi di piombo‑M nell’indagine XRF del 2005 – si intervallano strati sottili di ocra di Siena, che conferiscono morbidezza ai toni cadaverici, e velature leggere di garanza per richiamare i bagliori di vita residua. Le ferite, accentuate da punte di cinabro puro, sono protette da un isolante organico rintracciato con FTIR, a suggerire un’attenzione estrema alla durabilità del rosso. Lo sfondo scuro, costruito con nero di ossa rinforzato da una spruzzata di rosso veneziano, crea un bozzetto cromatico che focalizza lo spettatore sul corpo sacrale.

Amor Sacro e Amor Profano (1514)

Galleria Borghese, Roma

In questa composizione allegorica Tiziano alterna pelli morbide e tessuti vibranti: gli incarnati luminosi si basano su una stratificazione di bianco di piombo e ocra di Siena, su cui la garanza è applicata in sottili veli per scaldare le luci. Il manto scuro di Amor profano è dipinto con nero di ossa miscelato a un residuo di terra verde naturale, individuato dalle impronte FTIR, che mitiga il nero e integra l’ombra nel tessuto. Infine, accenti di giallo di piombo‑stagno illuminano i gioielli e i riflessi sulle armature, protagonisti di un interplay di luce e metallo che incornicia la scena.

Usare i Colori del Maestro Tiziano Oggi

Le indagini sulle opere di Tiziano restituiscono l’immagine di un artista che, più di ogni altro nel Rinascimento veneziano, sapeva «pensare in colore». Ogni pigmento, dalla preziosità del lapislazzuli fino all’umiltà delle terre locali, era scelto e dosato per creare vibrazioni ottiche e profondità emotive. Oggi, artigiani e restauratori possono riprendere queste antiche ricette, unendo trasparenze vegetali come la garanza ai toni caldi dell’ocra di Siena e alle grandi tonalità saturate del blu oltremare, per continuare a “dipingere con la materia” e mantenere viva la rivoluzione cromatica che Tiziano scatenò cinque secoli fa.

Sorgenti e Approfondimenti: nationalgallery.org.uk – colourlex.com – russell-collection.com – nature.com – jacksonsart.com