Michelangelo Buonarroti (1475–1564) non fu solo “il divino scultore” delle Pietà e del David, ma anche un pittore e decoratore di prima grandezza, capace di dominare pigmenti e superfici murali con la stessa forza drammatica delle sue sculture. Dalla Cappella Sistina a San Lorenzo, ogni sua pennellata nasceva da scelte materiche e cromatiche precise: voleva colori saturi negli stucchi, bianchi di calce intensi nei fondi, toni terrosi capaci di dare vigore ai muscoli tesi dei suoi profili. Le ricostruzioni delle sue miscele originarie arrivano dai documenti di bottega, dai contratti d’opera, e oggi da sofisticate analisi spettroscopiche che hanno confermato la presenza di terre naturali, bianchi storici e rari minerali in supporti affrescati e scialbati.

Ricreare la tavolozza di Michelangelo significa dunque immergersi nelle stesse scelte tecniche che gli permisero di fondere architettura, scultura e pittura in un unico, potentissimo linguaggio visivo. Scopriremo ora i pigmenti con cui costruiva il “colore scolpito”.

I Pigmenti della Tavolozza di Michelangelo

Michelangelo lavorava quasi esclusivamente a fresco e a secco su intonaci di calce, alternando preparazioni bianche molto pure a cariche di terre ferruginose e a tocchi di minerali pregiati. Dai registri di San Pietro in Vincoli e di Santa Maria delle Grazie emergono spese per terre di ocra, verdacci, carbonati e bianchi nobili, nonché rarissimi lotti di lapislazzuli e cinabro per dettagli di grande effetto. Grazie alle analisi con spettroscopia a riflessione e tomografia a raggi X, oggi sappiamo con sicurezza quali materiali impiegasse: un equilibrio tra semplicità antica e ricerca di luminosità.

Terra di Siena

COLORE: Giallo Marroncino

ORIGINE: Siena, Toscana

Per i panneggi muscolari e i contorni caldi delle figure in rosso, Michelangelo ricorreva alla Terra di Siena. Estratta in argille ferruginose fin dall’età del bronzo, questa terra offriva un marrone vivo, capace di modulare chiaroscuri naturali. Nei rilievi a secco e nelle sfumature tonali dei fianchi e delle schiene, la Siena creava un effetto “carne viva” in dialogo con lo scialbo bianco, fondendo pittura e scultura in un unico gesto materico.

Terra d’Ombra Naturale

COLORE: Nero Bruno

ORIGINE: Umbria, Campania

La Terra d’Ombra Naturale era il nero morbido di Michelangelo: nei contorni delle figure sacre e nelle pieghe profonde dei mantelli, questo bruno evitava la durezza di un nero puro e permetteva gradazioni delicate. Applicata in più mani su intonaco fresco o a secco, dava corpo alle ombre, mantenendo sempre quel sottotono freddo che esaltava le curvature anatomiche senza appiattire la visione plastica.

Terra Verde Verona

COLORE: Verde Profondo

ORIGINE: Verona, Italia

Il Verde di Verona compariva in decori e bordure architettoniche, dove Michelangelo cercava un verde sobrio capace di “staccare” le aree figurate dai fregi ornamentali. L’uso di questa terra naturale, impastata con calce viva, garantiva una finitura opaca e “vissuta” che armonizzava con i colori terrosi dei panneggi, senza mai risultare estranea alla materia murale.

Nero Carbone

COLORE: Nero Opaco

ORIGINE: Europa

Il Nero Carbone, facilissimo da reperire e produrre, era usato da Michelangelo per i disegni preparatori e i contorni in secco: un nero corposo che aderiva al muro come il segno dello scalpello sulla pietra. Mescolato con calce o applicato puro, garantiva un contrasto netto, indispensabile per definire ogni dettaglio anatomico con incisività plastica.

Cinabro

COLORE: Rosso Vermiglio

ORIGINE: Spagna, Italia

Il Cinabro era il tocco di luce nei dettagli sacri: aureole, frutti simbolici e piccoli inserti nell’arredo liturgico. Michelangelo lo impiegava con parsimonia, su superfici a secco, per ottenere un rosso intenso che, grazie alla sua inerzia alla calce, rimaneva acceso nei secoli. Un elemento prezioso, che parlava di segmenti di potere e divinità.

Blu Oltremare

COLORE: Blu Ultramarino

ORIGINE: Badakhshan, Afghanistan

Riservato ai cieli e alle vesti della Vergine, il lapislazzuli conferiva un’intensità mistica agli sfondi delle cappelle fiorentine. Michelangelo lo dosava in basse quantità, miscelandolo con calce diluita per ottenere un blu setoso, capace di ampliare gli spazi idealmente verso l’alto, evocando il divino attraverso la materia minerale più pura.

I Capolavori di Michelangelo Attraverso i Suoi Pigmenti

Nella Gioconda, nella Vergine delle Rocce, nel Cenacolo e nella Madonna Litta emerge la mano dell’artigiano del colore che Leonardo fu. In ciascuna di queste tele si riconosce il risultato delle sue prove in bottega: l’ocra rossa e l’ocra gialla stratificate fino allo “sfumato” del volto, la terra d’ombra lavorata per ricreare ombre morbide e tridimensionali, l’azzurrite e il lapislazzuli dosati per vestire di blu i panneggi, la lacca di garanza e il cinabro impiegati con misura nei toni caldi. Leonardo selezionava ogni pigmento in base alla granulometria e alla compatibilità con la biacca, controllava l’opacità e la resistenza alla luce, e testava mescole e leganti per assicurarsi che la materia conservasse intatta la sua intensità nei secoli. Ne seguono descrizioni dettagliate di come questi materiali hanno preso forma e spessore nei suoi capolavori.

Volta della Cappella Sistina (1508-1512)

Città del Vaticano

Michelangelo dedicò quattro anni a questa impresa monumentale (1508–1512), con una tavolozza dominata da Bianco San Giovanni per i fondi, Ocra gialla e Terra di Siena per i panneggi dorati e rossicci, e Terra d’ombra naturale per modellare i muscoli e i contrasti di luce. I blu dei cieli, più rari, contengono tracce di Lapislazzuli puro, utilizzato in quantità minima per esaltare la profondità dello sfondo.

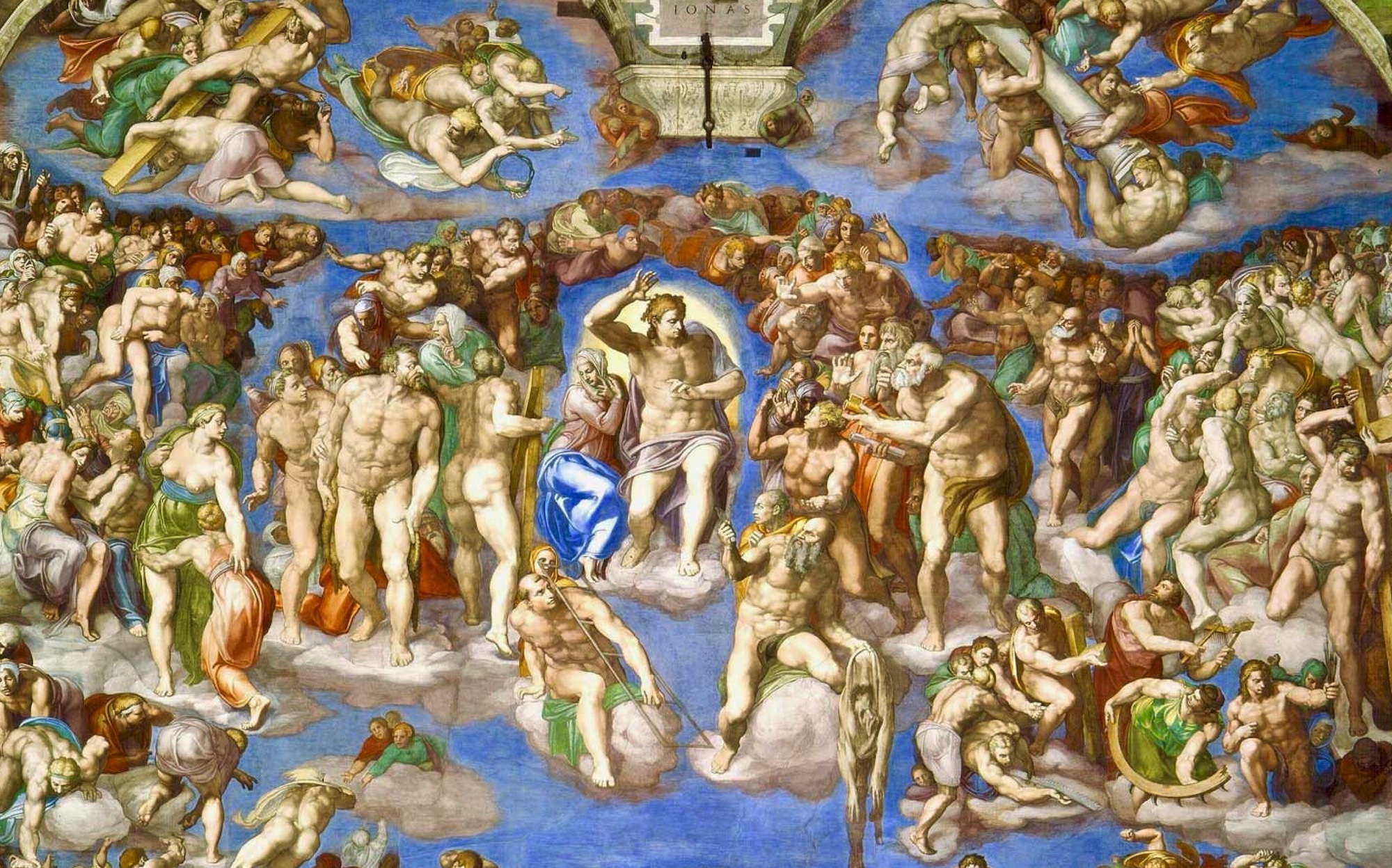

Giudizio Universale (1536-1541)

Città del Vaticano

Nell’ultimo ciclo affrescato (1536–1541), la gamma si fece ancora più drammatica: Cinabro e Ocra rossa segnarono i toni delle carni, mentre Verde di Verona e Terra d’ombra costruivano ombreggiature ricche. Il contrasto tra il bianco puro e i rossi cupi ha creato un senso di tensione cosmica, amplificato dalla durabilità dei pigmenti su calce.

Tondo Doni (1505-1507)

Galleria degli Uffizi, Firenze

In questa tavola dipinta a tempera, Michelangelo usò Bianco di Spagna (gesso preparatorio) e Biacca, cui aggiunse Lapislazzuli per il manto della Sacra Famiglia e Ocra gialla per i dettagli dei fiori. Le tecniche a secco e a encausto furono supportate da terre naturali che ne garantivano stesure lisce e cromaticamente stabili.

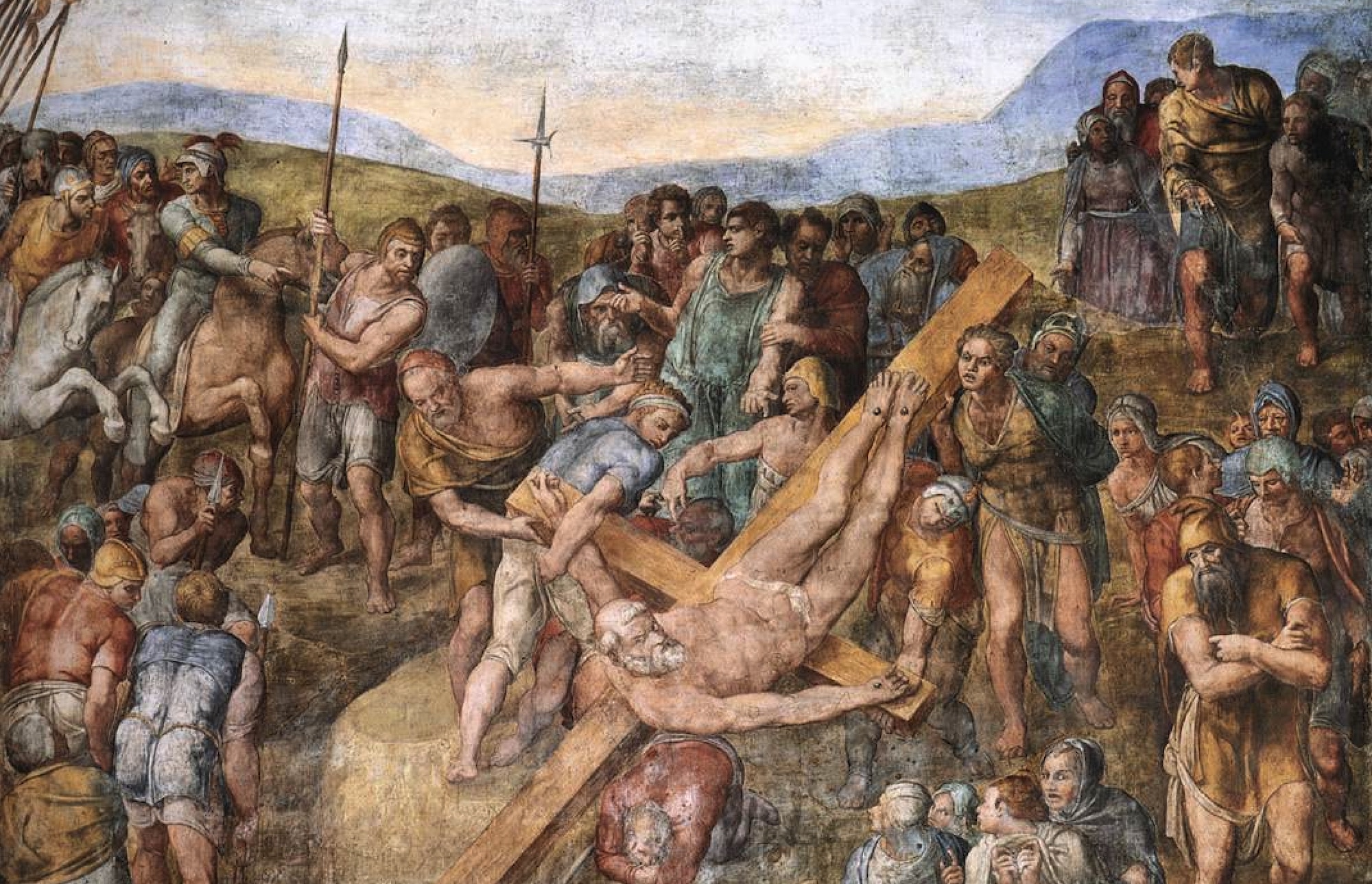

Affreschi della Cappella Paolina (1542-1550)

Musei Vaticani

Nel ciclo decorativo della Cappella Paolina (1542–1549), Michelangelo scelse un registro più intimo e raccolto rispetto alla grandiosità sistina. Qui il Bianco San Giovanni crea campiture sottili e uniformi che fungono da fondale discreto, mentre l’Ocra gialla e la Terra di Siena accendono i panneggi con tonalità calde, scariche di riflessi dorati. La Terra d’Ombra Naturale modella i contorni delle braccia e dei drappeggi, costruendo ombre avvolgenti senza rinunciare alla morbidezza. In diversi motivi ornamentali, poi, emergono punte di Cinabro che definiscono particolari simbolici e donano un accento di preziosità.

Usare i Colori del Maestro Michelangelo Oggi

Portare nelle nostre case i pigmenti di Michelangelo significa riappropriarsi di un sapere fatto di terra, fede e invenzione. Quei bianchi di calce che illuminano ancora la Cappella Sistina, le ocra e le terre scavate a mano, i pochi granuli di lapislazzuli carichi di storia, non sono semplici materiali ma testimoni di botteghe rinascimentali e di rotte carovaniere. Oggi, impiegare lo stesso Bianco San Giovanni in un marmorino o ritrovare un tocco di Cinabro in un trompe‑l’œil non è solo un omaggio al genio di Michelangelo, ma un atto di continuità con la grande tradizione artigiana. È un modo di scolpire la luce sulle pareti, di restituire ai muri un’anima antica e di far respirare la materia, così come faceva il Maestro.

Sorgenti e Approfondimenti: colourlex.com – russell-collection.com – mdpi.com – michelangelobuonarrotietornato.com