La Puglia è una terra di pietra chiara, di polveri antiche e colori naturali che raccontano secoli di lavoro, architettura e artigianato. Da sempre questa regione è associata alla bellezza austera della calce, al bianco abbagliante delle masserie e dei trulli, ma anche a una sorprendente varietà di terre pigmentate naturali, spesso poco conosciute ma radicate nella tradizione edilizia rurale e urbana.

Nelle viscere di alcune colline del Gargano, nel Subappennino Dauno e nella Murgia, si nascondono terre ferruginose e argillose, che un tempo venivano estratte a mano e usate per colorare intonaci, pavimenti in cocciopesto, affreschi religiosi e ornamenti delle architetture nobiliari. I toni vanno dal giallo ocra al rosso mattone, passando per sfumature di rosa tenue e grigi caldi ottenuti da ceneri vulcaniche o terre miste. Anche le terre rosse del Salento e le argille del Tavoliere offrivano una tavolozza ampia e ricca, usata in passato per decorare abitazioni, cortili, pavimenti e persino oggetti in ceramica.

Le Terre Colorate Pugliesi

Pigmenti Naturali e Zone di Origine

In Puglia la materia prima pigmentata si trova nelle sue formazioni argillose e ferrose, nelle marne calcaree delle Murge e nei sedimenti sabbiosi del Salento. Qui gli artigiani valutano la granulometria, la coprenza e la resistenza alla luce di ogni terra, poi la trasformano in polvere fine con metodi tradizionali: macinatura su pietra, decantazione in tinozze di legno e asciugatura all’ombra. Di seguito i quattro pigmenti che hanno segnato la tavolozza pugliese.

Ocra Rossa Pugliese

Nelle formazioni argilloso-sabbiose del Salento meridionale, in particolare tra Ugento e Gallipoli, affiorano sedimenti ricchi di ossidi di ferro (> 20 % Fe₂O₃) che producono una terra rossa mattone intensa. Questo pigmento veniva estratto in piccole buche a cielo aperto, lavato per allontanare le sabbie grossolane e poi macinato su pietra locale. La sua robustezza e la tonalità calda lo rendevano ideale per affreschi rurali e intonaci esterni resistenti al sole e al mare .

Ocra Gialla Pugliese

Sui rilievi calcarei del Gargano, tra Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano, esistono giacimenti di argille limonitiche in cui la limonite (FeO·nH₂O) supera il 25 %. L’ocra gialla così ottenuta si caratterizza per un tono paglierino vivace, impiegato tradizionalmente nei pavimenti in cocciopesto e negli stucchi interni delle masserie. Gli artigiani la decantavano più volte in tinozze fino a separare le particelle più fini, garantendo uniformità cromatica e durabilità .

Terre Rosa Pugliese

Le marne calcaree misto‐argillose delle Murge, in particolare nel territorio di Altamura e Gravina, contengono ossidi di manganese che conferiscono alla polvere un tono rosa tenue. Estratte da cavernette di pietra viva, queste terre venivano utilizzate per tinteggiare le facciate delle chiese rurali, offrendo un effetto luminoso e sobrio. La granulometria fine, ottenuta grazie alla doppia macinatura, assicura un rilievo uniforme e una resa morbida alla luce.

Terre Bianche di Pietra

Pur non essendo un pigmento colorato, la polvere di Pietra Leccese (calcare tenero estratto intorno a Lecce) veniva impiegata per schiarire le miscele di terra e calce, ottenendo intonaci dal bianco perlaceo. Questa polvere, ottenuta da scarti di lavorazione delle cave, migliorava la coesione dell’intonaco e trasformava la luce mediterranea in un riverbero dorato, caratteristico degli edifici barocchi leccesi .

I Pigmenti Pugliesi nella Storia e nell’Arte

La Puglia è stata crocevia di civiltà che per millenni hanno saputo piegare la materia locale al proprio linguaggio artistico. Già i Greci di Taranto e di Egnazia utilizzavano le terre rosse e le ocre gialle locali per decorare ceramiche a figure nere e, nelle tombe della Daunia, per tracciare simboli rituali sulle pareti ipogee. Anche nei templi d’epoca ellenistica – come quello di Santa Maria di Siponto – si ritrovano tracce di intonaci pigmentati con argille ferrifere del vicino Tavoliere, capaci di resistere al sole e al mare Adriatico.

Con l’arrivo dei Romani, il ricorso alle terre calcaree del Salento diventò sistematico: la pietra leccese veniva sbozzata e la sua polvere impiegata per schiarire gli stucchi nei grandi complessi termali di Brindisi e nei fasti marmorei di Canne della Battaglia. Nei mosaici dell’anfiteatro di Lecce si contano ancora tessere in pasta di calce e terra miste, che alternavano bianchi e grigi caldi, mentre le sfumature rosate delle marne di Altamura rifiorivano nelle pavimentazioni poligonali.

Il Rinascimento e il Barocco pugliese videro un rinnovato interesse per i pigmenti autoctoni. Nelle chiese di Lecce, gli intonaci venivano tinti con ocra gialla del Gargano e terre rosa delle Murge per esaltare i bassorilievi barocchi, creando contrasti caldi tra le decorazioni e il bianco candido delle colonne in Pietra Leccese.

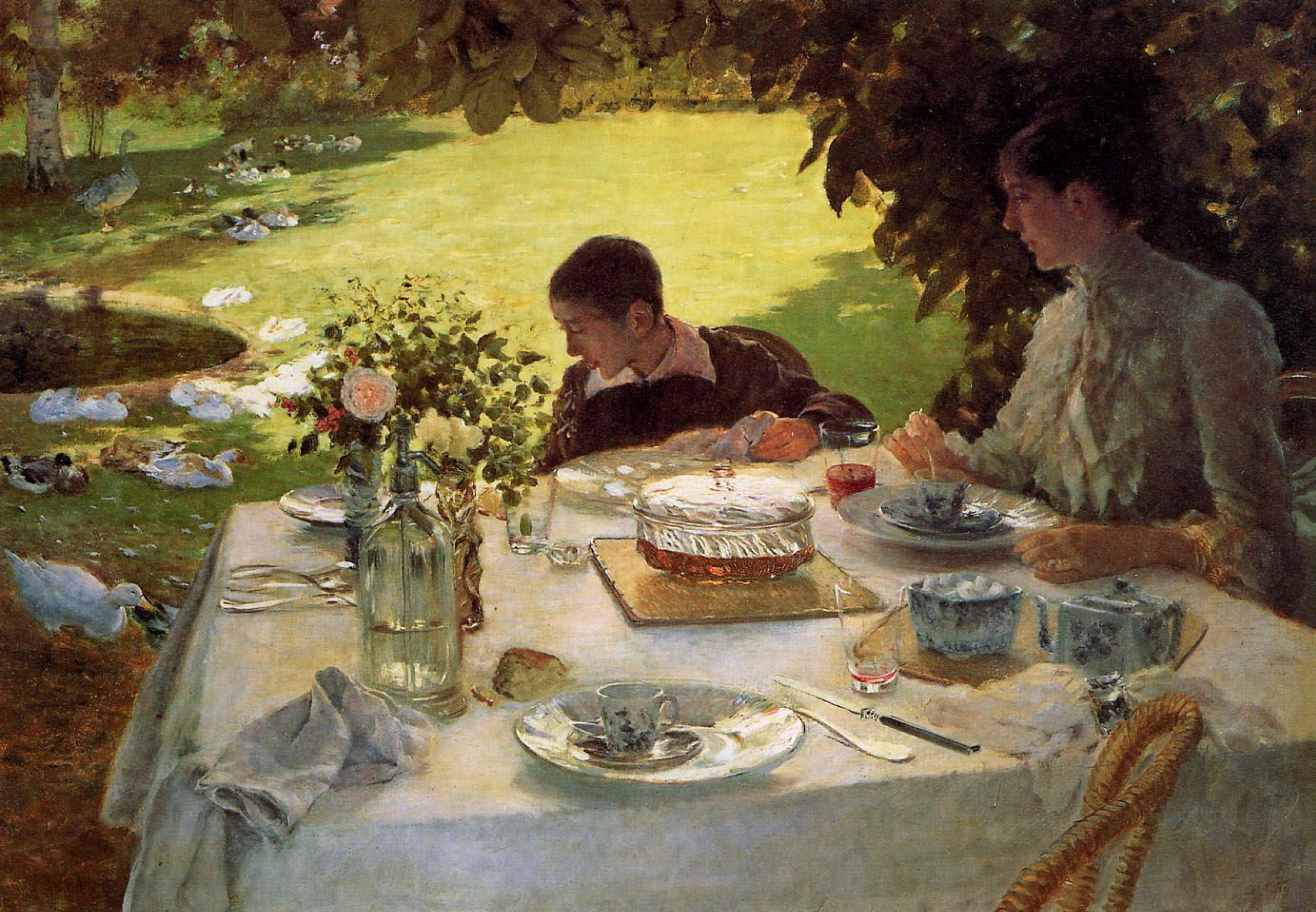

Nel XIX secolo, Puglia diede i natali a uno dei grandi pittori europei dell’epoca moderna: Giuseppe De Nittis, nato a Barletta nel 1846. Nei suoi paesaggi e nelle vedute parigine, De Nittis sperimentò ocra calda e toni terrosi, ispirandosi ai ricordi cromatici delle sue terre d’infanzia. Sul finire del Novecento, un altro figlio del Gargano, Domenico Cantatore, impiegò nei suoi oli sovrapposizioni di terre naturali – rosse, gialle e brune – richiamando con minimalismo i pigmenti dei vecchi affreschi rurali.

Questa eredità di mani e terra è ancora viva: nei restauri dei castelli federiciani di Manfredonia e Trani si testano le stesse mescole di calce e pigmento usate dai costruttori medievali, mentre nelle nuove interpretazioni di artigiani ceramisti pugliesi, i colori dell’argilla rossa dell’Alto Salento continuano a raccontare la storia di un territorio dove ogni colore è prima di tutto materia.

I Colori Della Città di Bari

A Bari il colore nasce prima di tutto dalla pietra con la quale la città è stata costruita. La pietra calcarea di Bari, un calcare del Cretaceo superiore, domina le facciate delle chiese e dei palazzi nobiliari, restituendo un bianco avorio che diventa dorato sotto il sole pugliese. Questa roccia porosa, estratta dalle vicine cave di Modugno e Bitonto, non è mai perfettamente uniforme: la sua superficie conserva venature e fossilizzazioni che, una volta sbozzate, conferiscono alle mura un aspetto vivo, mai piatto

Lungo le strade del borgo antico, in prossimità di Lama San Giorgio, affiorano depositi di terre rosse e argille sabbiose, erose lentamente dal torrente. Gli artigiani una volta raccoglievano questi sedimenti, li asciugavano al sole e li riducevano in polvere per tingere i primi intonaci dei muretti a secco e delle corti interne. Quel rosso tenue, mescolato alla calce, dava vita a tonalità che sfumavano dal mattone chiaro al ruggine, proteggendo i muri dall’umidità e dando calore agli angoli più nascosti della città

Non lontano, le cave di carparo – un tufo compatto di origine vulcanica utilizzato soprattutto per pavimentazioni e soglie – fornivano un pigmento grigio-ardesia, spesso accostato al bianco della calcarenite in un elegante contrasto. Nei portici di Corso Vittorio Emanuele II e nelle soglie scolpite di Palazzo Fizzarotti, questo grigio è ancora oggi protagonista silenzioso, mescolandosi al calcare in una tavolozza naturale di chiaro e scuro. Il mare Adriatico completa il quadro cromatico, riflettendo sulla pietra bagliori azzurri e verdi che cambiano con le stagioni. Nelle giornate ventose, la luce carica di salsedine accentua le sfumature caramello delle pietre antiche, mentre la brezza porta con sé polveri argillose che, sulle persiane e sui balconi, lasciano tracce di un color ocra deserto.

I Colori Nella Pittura Antica della Puglia Meridionale

Lo studio condotto da Maria Teresa Giannotta offre una visione d’insieme dei pigmenti usati in Puglia meridionale dall’età arcaica all’ellenistica, con un’attenzione particolare alla celebre tomba messapica di Ugento. La tavolozza degli antichi pittori locali era sorprendentemente ridotta: predominavano i toni caldi – il rosso ottenuto dalle ocre ferrifere, il giallo delle limoniti, il bianco del gesso e, in misura minore, il nero legato al carbone vegetale – mentre blu e verdi erano praticamente assenti. Questa scelta cromatica si ritrova nei semplici schemi architettonici delle pitture funerarie, dove fasce monocrome e pannelli policromi si alternavano in motivi simmetrici per evocare facciate di edifici o festoni ornamentali

La tomba di Ugento, databile intorno al IV secolo a.C., rappresenta uno dei più antichi esempi di pittura parietale dell’Italia meridionale. Le analisi archeometriche hanno rivelato un intonaco in due strati: uno spesso circa 4 mm, a base di calce e cocciopesto, a contatto diretto con la roccia; sopra, un sottile strato di finitura (2 mm) arricchito con calcite spatica, che rendeva la superficie liscia e luminosa. I pigmenti, applicati a fresco, si componevano di ocre pure o miste (per i rossi e i gialli) e di un nero ottenuto mescolando carbone e particelle finissime di ocra, tutte diluite in calce idrata. Questa tecnica garantiva colori intensi e resistenti, capaci di sopravvivere fino a oggi sotto strati di concrezioni e patine calcaree

Oltre alla tomba di Ugento, Giannotta prende in esame altri contesti magnogreci e messapici – Egnazia, Mesagne, Cavallino e Taranto – dove pitture semplici evidenziano lo stesso ricorso ai pigmenti locali, applicati secondo uno stile “strutturale” (imitazione di elementi architettonici) o “ornamentale” (festone di offerte funerarie). Il risultato è un patrimonio cromatico connotato dalla materia pugliese, in cui la terra locale diventa linguaggio visivo, testimonianza di pratiche artigiane e sintesi di ambienti culturali che da sempre si specchiano nel colore.

Applicazioni Contemporanee nell’Edilizia Tradizionale

Oggi in Puglia l’uso dei pigmenti naturali è tornato al centro dell’attenzione di restauratori, architetti e bio‑edilizia, che vedono in queste terre il modo più autentico di dialogare con il patrimonio storico. Le cave tradizionali – una volta attive nella Murgia, nel Salento e sul Gargano – sono quasi tutte chiuse, e recuperare le stesse argille e terre di un tempo è diventato difficile. Eppure, esistono ancora piccoli artigiani e consorzi locali che estraggono quantità limitate di ocra gialla del Gargano, di terra rossa del Salento e di argilla rosa delle Murge, continuando a macinarle su pietra e a decantarle secondo metodi secolari.

Nei restauri delle masserie storiche, degli ipogei rupestri e dei centri storici di città come Lecce, Ostuni e Martina Franca, questi pigmenti trovano nuova vita: miscelati a calce idrata, restituiscono intonaci traspiranti che rispettano la muratura antica e ne mantengono inalterata la capacità di regolare umidità e temperatura interna. Anche nei nuovi interventi di bio‑edilizia rurale, le terre locali sono impiegate per creare finiture naturali che richiamano i toni caldi e terrosi delle campagne pugliesi, integrandosi con materiali come la pietra leccese e il carparo.

A conferma di questa rinascita, diverse iniziative regionali e progetti di ricerca universitaria hanno messo a punto disciplinari di estrazione sostenibile e schede tecniche per l’uso in cantiere, garantendo la qualità dei pigmenti e la tutela del paesaggio. L’obiettivo è duplice: mantenere vivo un patrimonio di saperi manuali e valorizzare un patrimonio cromatico unico, che racconta, con ogni sfumatura, la storia geologica e culturale della Puglia.

Sorgenti e Approfondimenti: academia.edu – cultura.gov.it – media.accademiaxl.it – barlettamusei.it – barinedita.it – cartapulia.it – masseriamongio.com – wikipedia.org – infolecce.it