Il Nero Vite, o Nero Germania, nasce dai tralci e dalle potature che seguono la vendemmia: ciò che resta del ciclo vegetativo della vite viene raccolto, fatto arrostire lentamente e trasformato in polvere scura. In questo processo, si conserva l’energia stessa della pianta, la sua storia di germogli, foglie e linfa. Non è un caso che, già nel Medioevo, pittori e artigiani abbiano valorizzato questo pigmento: la sua tonalità profonda non è solo un nero, ma la memoria tangibile delle vigne che si estendono sui pendii e dei terreni che ne nutrono le radici.

In questo pigmento, quindi, si intrecciano due mondi: l’arte della vigna e l’arte pittorica. Dipingere con il nero vite significa celebrare la vita della pianta, il lavoro del vignaiolo e il patrimonio culturale che il vino rappresenta da secoli. Ogni stesura di colore diventa così un gesto carico di storie: dalle mani che potano i tralci fino agli artisti che trasformano quella polvere in forme, ombre e figure. È un legame diretto con la terra, un omaggio alle stagioni e alla lunga filiera che va dal germoglio all’opera finita.

Origine e Produzione

Fin dall’epoca classica, i vigneti tedeschi hanno forgiato un legame profondo tra la vite e il colore scuro che ne deriva: il nero vite Germania, noto anche come nero di Germania, nasce dalla parziale calcinazione dei tralci di vite e dalle fecce di vino, trasformando residui agricoli in un pigmento organico di grande intensità. Questa denominazione non è casuale, ma riflette secoli di tradizione artigianale in cui la stabilità cromatica — resistenza alla luce, al calore e all’umidità — è stata affinata da generazioni di produttori tedeschi

Il viaggio del sarmento verso la polvere nera inizia con la selezione dei rami più sani, raccolti alla fine dell’inverno, quando la linfa è ormai assopita; i tralci, stesi all’aperto per perdere gli ultimi residui di umidità, vengono quindi avviati a una carbonizzazione controllata in forni a ridotto apporto d’ossigeno. L’innalzamento graduale della temperatura — mantenuta intorno ai 400–500 °C — consente di ottenere un carbone vegetale dalla struttura porosa, ricco di potere colorante e privo di cenere superflua. A fine combustione, la caldaia viene sigillata con cenere o sabbia, interrompendo ogni ulteriore ossidazione e preservando la purezza del materiale; successivamente, il carbone si trasforma in polvere finissima grazie alla macinazione in mulini a pietra e a una vagliatura su crivelli molto stretti

Zone Storiche di Produzione Italiana

- Toscana (Chianti)

La grande disponibilità di sarmenti di Sangiovese e Canaiolo nelle colline del Chianti favorì, già dal XIV secolo, l’uso del nero vite negli affreschi locali. - Umbria (Orvieto e Spoleto)

Qui il pigmento era impiegato soprattutto nei cicli pittorici a tempera, grazie alla vicinanza delle cantine che fornivano abbondanti potature di vite bianca e rossa. - Lazio (Frascati)

Le estese vigne del territorio frascatano, con varietà Malvasia e Bellone, rivolsero l’attenzione dei restauratori rinascimentali sul nero vite come fondo per i toni più chiari degli incarnati. - Puglia (Nero di Troia)

In provincia di Foggia e BAT, la potatura dell’antichissimo vitigno “Nero di Troia” forniva sarmenti ideali per un carbone particolarmente fine e stabile.

Utilizzo Storico del Nero Vite

L’impiego del nero vite si distingue fin dall’antichità per una precisa valorizzazione delle cenose di vite e della vinaccia, che lo differenziano dagli altri carbon black più generici.

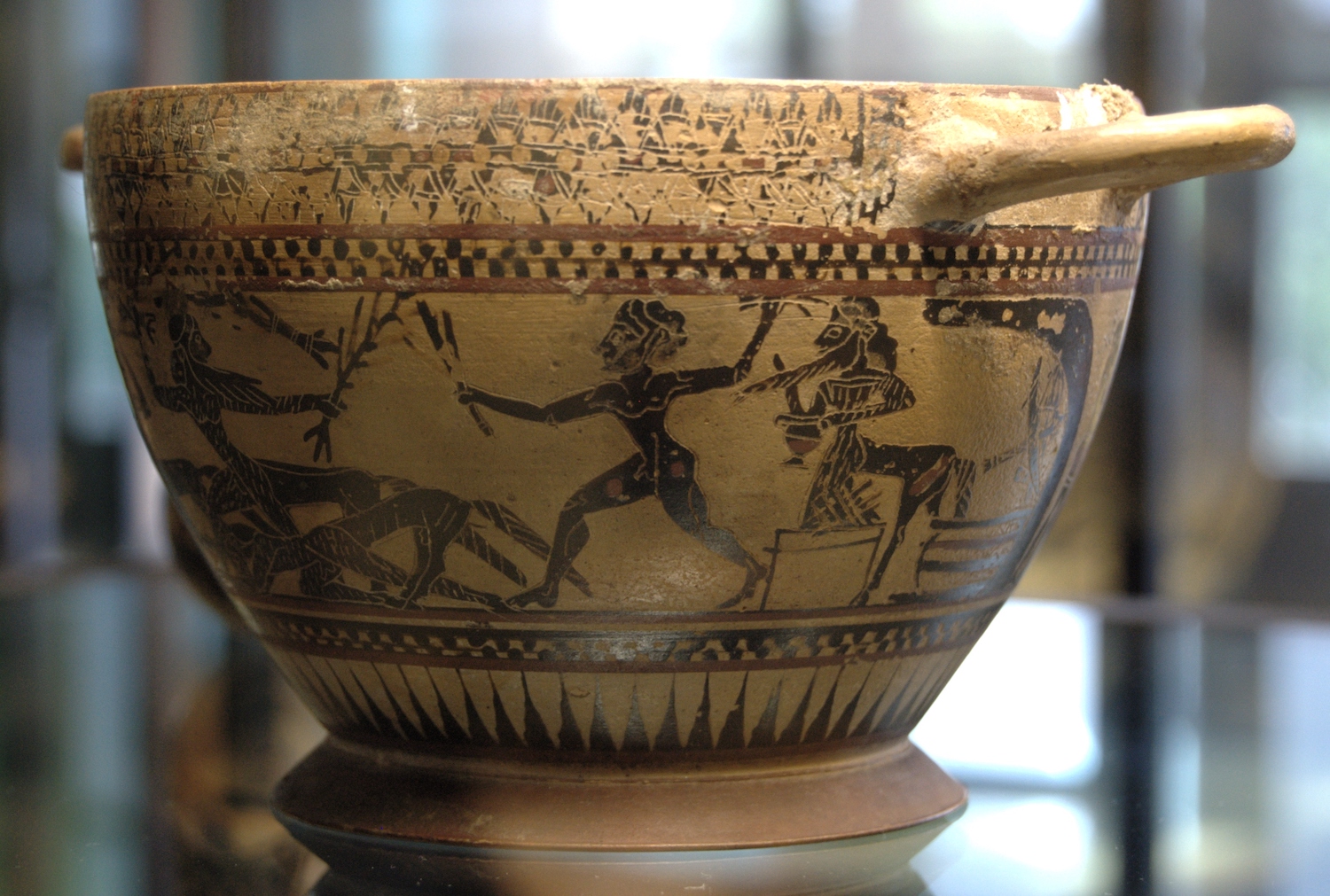

Già i Greci classici conoscevano e apprezzavano questo pigmento: nei documenti tecnici e nelle raccolte di ricette pittoriche esso è descritto come estratto dalle fecce di vino e dai tralci carbonizzati della vite, al pari dei neri vegetali più nobili. Parallelamente, i Romani di Apicio menzionano l’uso della “cenere di vite bianca” non solo come chiarificante per il vino, ma anche – implicitamente – come materiale fine e inerte, adatto a miscele pittoriche.

Nel tardo Medioevo, il pittore e teorico Cennino Cennini descrive nel suo Libro dell’Arte il “nero che si ricava dai tralci di vite”, indicandone la combustione controllata, lo spegnimento con acqua e la successiva macinatura come una delle “perfette pitture nere”. Questa ricetta conferisce al nero vite una finezza e una “magra” trasparenza ideale per stendere velature e disegni preparatori, specialmente nelle tecniche a fresco.

Durante il Rinascimento e oltre, artisti come Rembrandt inserirono il “Vine Black” nella propria tavolozza, distinguendolo dal lamp black e dal charcoal black per la sua semitrasparenza e la resa materica delle ombre profonde

Il Pigmento Nero Che Nasce Dal Vino

Il nero vite è più di un semplice pigmento: è la memoria impressa del legame profondo tra uomo e natura, tra arte e terra. Nato dai rami della vite, pianta simbolo di rinascita e abbondanza, questo colore porta con sé il respiro dei filari, il calore del fuoco che trasforma il legno in cenere e la sapienza artigiana che ne estrae un nero vellutato e penetrante.

L’idea di chiudere un ciclo virtuoso, recuperando i residui della potatura e della vendemmia per ottenere pigmenti naturali destinati all’edilizia e al restauro, rappresenta un gesto che unisce passato e futuro. Non si tratta solo di produrre colore, ma di dare nuova vita a ciò che sarebbe scarto, trasformando la materia effimera della vite in un segno durevole sui muri, sulle facciate, negli interni.

In questo modo, il nero vite diventa non solo simbolo di bellezza, ma anche di rispetto per il paesaggio, proponendo un modello di bioedilizia capace di restituire valore alla terra e di rinnovare l’antico legame tra arte, natura e memoria. Un colore che, come il vino da cui proviene, continua a raccontare storie di luoghi, di mani, di stagioni.

Sorgenti a Approfondimenti: eithni.com – wikipedia.org – arteilluminandi.nl – nilacolori.com – tadelakt.it

Foto: becountry.it – poggiorubino.com – germania.info – wikipedia.org